Quand la reconstruction devient une arme pour redessiner la patrie : une division non déclarée.

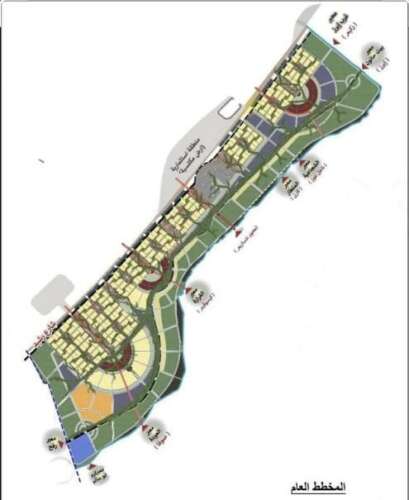

Le paysage palestinien dans la bande de Gaza se transforme aujourd’hui d’un simple champ de bataille ouvert en une carte géopolitique redessinée à la règle. Ni par des accords, ni par les faits, ni par les intentions mais avec des frontières non déclarées plutôt que des cartes officielles. Selon des rapports diplomatiques relayés par l’agence Reuters citant des sources américaines et européennes, ce qui se déroule actuellement n’est plus un débat sur un cessez-le-feu, une trêve prolongée ou un échange de prisonniers, mais bien une division effective du territoire en deux zones distinctes, séparées par une « ligne jaune » non officielle mais clairement visible sur le terrain : une zone dans laquelle il serait « permis » de vivre et de se reconstruire, relativement, et une autre laissée à son sort, celui des ruines, sans promesse, sans échéance, sans vision de renaissance.

Cette séparation n’est pas seulement discutée dans les médias israéliens ou palestiniens, mais aussi dans les cercles de conseil occidentaux, dans les rapports des fonds de reconstruction, et dans les conditions posées par les bailleurs de fonds, qui parlent désormais explicitement de zones « finançables » et d’autres « politiquement impossibles ». Ainsi, la tragédie de Gaza ne se mesure plus seulement au nombre de victimes, mais aussi au nombre de mètres carrés autorisés à revenir à la vie.

La deuxième phase du plan associé au nom du président Donald Trump qui devait inclure un retrait plus large, un désarmement et une forme de gouvernance transitoire, ne s’est pas interrompue pour des raisons techniques, mais s’est heurtée à un plafond politique infranchissable. Ce plan, fondé sur l’hypothèse que la guerre se conclurait par un arrangement sécuritaire global, a rapidement découvert que personne ne voulait être la partie qui cède tout. Israël ne veut pas du retour de l’Autorité palestinienne à Gaza sous sa forme d’avant-guerre, car elle considère que cela reviendrait à une situation qui ne garantit pas son contrôle sécuritaire et ne lui permet pas de remodeler la scène selon ses conditions. Le Hamas, quant à lui, refuse de déposer les armes dans le cadre d’un accord qui ne lui offrirait ni prix politique clair, ni garantie de survie, ni la promesse de ne pas être pourchassé ou démantelé. La communauté internationale, elle, refuse d’injecter des milliards dans des projets susceptibles d’être à nouveau bombardés ou détruits politiquement ; elle choisit donc de financer dans des zones à risque « politiquement et humainement sûres », plutôt que de restaurer Gaza dans son intégralité.

C’est ainsi qu’est né le concept de « reconstruction géographique progressive » — ou, pour le dire plus franchement : une reconstruction conditionnelle, qui commencera là où la sécurité le permet et la politique l’interdit, et qui s’arrêtera là où s’engage la lutte pour l’influence. Pour la première fois depuis le début de la guerre dans le territoire, la carte de Gaza ne se dessine plus seulement selon les lignes d’affrontement militaire, mais selon la capacité des lieux à accueillir les financements internationaux sans susciter de sensibilité politique ou de réserve sécuritaire.

Les points de passage, longtemps perçus comme de simples routes de plusieurs kilomètres, sont devenus aujourd’hui des clés de destin. Le passage de Rafah n’est plus un simple point de transit, et Karem Abou Salem n’est plus une simple porte d’aide humanitaire, mais une ligne qui indique les zones susceptibles d’être reconstruites et celles destinées à être laissées en ruine. Celui qui contrôle le mouvement des camions décide du futur auquel une région aura droit.

Dans ce tableau, les récits se heurtent violemment, et l’accusation politique devient une arme de guerre aussi meurtrière que les missiles. Certains reprochent au Hamas de garder les armes et de laisser s’étendre la destruction, estimant qu’il a mal calculé en pensant que le temps changerait les conditions de négociation — alors que le temps change désormais la géographie, plutôt que la politique. De son côté, le mouvement répond que ses conditions ne relèvent ni du caprice ni de l’irrationnel, mais qu’elles sont une réaction à une équation qui n’offre pas de partenariat mais une élimination, pas une transition mais une exclusion. Abandonner les armes sans contrepartie politique claire, dit-il, ne serait pas une solution, mais une capitulation différée — chose qu’il refuse, même au prix d’un coût politique, populaire et humain élevé.

Entre ces deux récits, émerge un troisième, plus cruel encore : celui du réalisme brut. Il n’y a ni victoire totale pour l’un, ni solution totale pour l’autre, mais la perte totale semble réservée aux civils. Le nord, que plusieurs rapports prédisent hors des priorités de reconstruction, ne punit ni dirigeants ni décideurs ; il punit la mémoire des villes, les bancs des écoles, les hôpitaux, les trottoirs des quartiers, même l’air qu’une ville doit respirer pour revivre. On lui retire pour qu’elle s’étouffe lentement, sans bruit.

Ironie du sort, Gaza, longtemps divisée par des fils barbelés, des murs et des postes de contrôle, se voit aujourd’hui divisée par le financement politique. Le blocus n’est plus seulement une barrière de fer, mais un plafond financier suspendu au-dessus de zones précises : il s’ouvre ici et se ferme là, non par décision militaire seulement, mais par décision de financement conditionnelle. Le « permis de reconstruction » devient un instrument d’influence, les pelleteuses se transforment en outils politiques, les briques deviennent un signe d’allégeance, et la quantité de ciment devient la boussole qui indique non pas qui détient le pouvoir du récit, mais qui détient le pouvoir de survivre.

Le plus inquiétant, c’est que ce processus ne crée pas une trêve : il instaure une habitude mondiale d’un nouveau visage de Gaza — Gaza divisée de fait, bien qu’unie de nom. Gaza est redéfinie par ce qu’on lui permet d’être, pas selon ce qu’elle veut être. Le temps qui sauvait jadis les solutions politiques n’existe plus, car le temps lui-même est devenu l’outil qui consolide des transformations irréversibles. Le report n’est plus une attente de solution, mais une occasion de remodeler la réalité ; l’immobilisme n’est plus un échec, mais une stratégie alternative pour produire une carte qui n’a pas besoin de signature pour entrer en vigueur.

Et au cœur de tout cela se pose la question la plus urgente : assistons-nous à une guerre pour la terre, ou à une guerre pour la définition de la terre ? Est-ce un combat pour la souveraineté, ou pour la narration de la souveraineté ? Et la division qui se creuse aujourd’hui à coups de bulldozers et de conditions de financement pourra-t-elle la réparer sans laisser une cicatrice profonde ? Car ce qui se brise aujourd’hui à Gaza, ce ne sont pas seulement des bâtiments, mais un contrat social national non écrit, fondé sur l’idée que le territoire est un destin commun, quelles que soient les divisions internes. Cette idée traverse aujourd’hui l’épreuve la plus sévère depuis des décennies.

En fin de compte, la seule vérité que ni médias, ni factions, ni gouvernements ne peuvent nier, c’est que Gaza n’est pas en train d’être reconstruite ; elle est punie. Punie pour une faute dont on ne sait toujours pas qui l’a commise. Celui qui ne détient pas la décision de la guerre ne détient pas celle de la paix. Celui qui ne contrôle pas les points de passage ne contrôle pas la reconstruction. Celui qui ne fixe pas les conditions du financement pourrait bien ne pas avoir de carte de l’avenir. Le danger véritable ne réside pas dans une division géographique, mais dans une division du destin, où ce qui devait être un pont temporaire devient une frontière permanente, non déclarée, où Gaza se réveille un jour pour découvrir qu’elle n’a pas été divisée sur le papier, mais dans la vie même.

(Voir aussi les chroniques et articles postés par Brigitte Challande du Collectif Gaza Urgence déplacé.e.s quotidiennes sur le site d’ISM France et du Poing, article hebdomadaire sur le site d’Altermidi, et sur l’Instagram du comité Palestine des étudiants de Montpellier..)

Contribuer à la collecte Urgence guerre à Gaza

(Republication après panne du site)