Je me propose d’aborder l’antisémitisme et sa manipulation à travers l’historique de la construction sioniste, dans ses débuts et dans la première moitié du 20è siècle.

Je m’exprime sous le contrôle de Béatrice Orès et Michèle Sibony, membres comme moi de l’Union Juive Française pour la Paix, avec lesquelles j’ai travaillé à la production d’une anthologie de textes écrits par des Juifs depuis 1885 jusqu’à 2020, intitulée Antisionisme Une Histoire Juive. Ces textes s’opposent au sionisme et annoncent ou analysent, selon l’époque, les conséquences à attendre de la concrétisation de cette idéologie dans un État juif. Si les critiques sont d’ordres divers, elles abordent généralement, de façon directe ou indirecte, l’antisémitisme.

Dans ce livre, l’antisémitisme et les manipulations de ce racisme sont examinés principalement dans un chapitre intitulé Sionisme et antisémitisme. Avant d’en aborder la teneur, je rappellerai brièvement la genèse de cet ouvrage, notamment motivé par l’observation de l’utilisation croissante de l’amalgame entre antisionisme et antisémitisme. Le corollaire, au départ de ce travail, étant la nécessité de faire lumière sur la place de l’antisionisme dans le monde juif, dès les débuts du sionisme.

Antisionisme Une Histoire Juive

Nous avons recherché des ouvrages, livres, articles, pamphlets, plateformes se positionnant par rapport au sionisme, que ce soit dans les balbutiements du dix-neuvième siècle ou plus tard. Nous ne sommes pas universitaires mais nous avons fait beaucoup de recherches et avons constaté une production française plutôt faible sur ces thématiques, mais assez développée dans les pays anglophones et germanophones. Il a donc fallu se livrer à un travail assez conséquent de traduction de l’anglais, de l’allemand mais aussi de l’hébreu, du yiddish et de l’arabe. Au total le recueil comporte une cinquantaine d’extraits de textes réunis dans quatre chapitres où la critique antisioniste se porte sur des thèmes mis en avant par le sionisme : sionisme et judaïsme, sionisme et question nationale, sionisme et antisémitisme, sionisme, impérialisme et colonialisme ; et un cinquième chapitre qui interroge : le sionisme … et après.

Le chapitre Sionisme et Antisémitisme

Ce chapitre est important parce que l’antisémitisme a été, en quelque sorte, le moteur du sionisme. Le sort des Juifs dans l’Empire tsariste était connu pour l’oppression et les violences s’abattant aveuglément sur la population juive, surtout sur sa partie laborieuse. La proposition des fondateurs du sionisme moderne, Theodor Herzl et Max Nordau, était d’extraire ces victimes de l’antisémitisme de la zone de résidence 1 en les implantant dans un pays qui soit réservé aux Juifs.

Or, pour les théoriciens du sionisme, la localisation visée n’a pas été d’emblée la Palestine, même si des prémices existaient, comme la création en 1870 par l’Alliance Israélite Universelle d’une école agricole juive en Palestine2 ; ce choix sera adopté au septième congrès sioniste mondial en 1903, après d’âpres débats entre territorialistes partisans de l’Ouganda et de l’Argentine et sionistes majoritaires focalisés sur la Palestine. Le point commun à ces territoires étant qu’ils étaient considérés par les sionistes (et d’autres) comme libres et ouverts à la colonisation. C’est ainsi que résonne le fameux slogan attribué à Israël Zangwill évoquant la Palestine comme « une terre sans peuple pour un peuple sans terre ».

Le choix de la Palestine pouvait avoir un écho favorable, ou du moins avoir du sens, parmi les Juifs d’Europe centrale persécutés, fortement imprégnés de la tradition religieuse juive véhiculant une perspective de retour en terre sainte après deux mille ans d’exil. Il est donc possible d’interpréter le tour « religieux » qu’ont donné au sionisme ses fondateurs laïques, comme une première instrumentalisation de l’antisémitisme à l’intention de la cible principale, les Juifs d’Europe centrale et orientale. Le sionisme a vu plus large et s’est adressé à tous les Juifs du monde dans l’ambition de les séparer de toutes les sources de nuisance auxquelles ils étaient confrontés.

Une instrumentalisation de l’antisémitisme dans la genèse du projet d’établissement des Juifs en Palestine

Rassembler les Juifs d’Occident et d’Europe centrale

En dehors de l’Empire tsariste, la situation des Juifs variait selon les pays d’Europe occidentale et aux États Unis, avec certaines formes de tolérance, voire d’assimilation. Mais globalement le sort des Juifs était fragile, toujours à la merci de menées antisémites.

En France, des vagues d’immigration de Juifs russes et polonais viennent s’ajouter à une population juive française, qui a accédé à la citoyenneté par une loi de 1791. Ce sont deux groupes qui ne se mélangeront pas vraiment, qui se distinguent par des cultures différentes, des modes d’insertion sociale et professionnelle différents, des standards de vie différents aussi : on a, en schématisant un peu, d’un côté des intellectuels, commerçants et professions libérales, d’un autre des artisans et ouvriers parlant peu ou pas français. Et donc, à des titres divers et en dépit de la loi, ces catégories de Juifs sont objets de rejet plus ou moins affiché, essentiellement lié à la concurrence exercée dans les secteurs d’activité occupés, qui se greffe sur un sentiment antisémite latent entretenu par les extrêmes droites. L’affaire Dreyfus donne lieu à un déchainement d’antisémitisme dans lequel se retrouvent et s’expriment diverses couches de la société. Ce fait social est pris comme exemple du danger couru par les Juifs en France par le journaliste viennois Theodor Herzl et il alimente son argumentation visant à rassembler les Juifs hors des pays où leur situation est considérée fragile ou menacée.

En Grande Bretagne, les Juifs font face à une certaine méfiance. Le gouvernement, craignant une arrivée trop importante de Juifs persécutés dans les pays de l’Est – crainte qui s’est renforcée après les pogroms du début du 20ème siècle – tend à exercer une politique de fermeture. En ce sens, le projet sioniste répond à la volonté britannique de limiter la population juive dans le pays.

Une levée de boucliers

D’emblée des Juifs, religieux ou laïcs, s’opposent à l’idée du rassemblement. Par exemple, nous citons dans notre livre L’American Israelite, le premier journal du judaïsme réformé américain qui écrira dans un éditorial de 1902 :« Les sionistes ne voient rien dans l’admiration que leur propagande inspire parmi nombre d’antisémites, mais il faut qu’ils comprennent que leur proclamation ostentatoire d’une nationalité juive qui ne peut se satisfaire que d’un État juif, revient tout bonnement à s’en remettre aux ennemis de leur race. »

Le concept de nationalité juive est étranger aux Juifs pratiquants dont la judéité tient à la tradition religieuse. Mais des laïcs aussi s’opposent à l’idée d’une nation juive appelant la création d’un État. Ainsi le Bund accuse le sionisme de « miser ouvertement sur la carte antisémite ». Ce mouvement socialiste de travailleurs juifs de Russie, Pologne et Lituanie s’est résolument opposé au sionisme dès sa création en 1897, l’année du premier congrès sioniste mondial tenu à Bâle ; il a milité pour la reconnaissance d’une nationalité juive, au sens des nationalités reconnues comme minorités dans l’Empire russe, et pour la participation du mouvement ouvrier à la lutte des classes plutôt qu’à ce qu’il considère comme une fuite en avant au service de la bourgeoisie juive.

Des Juifs laïcs se montrent opposés au projet sioniste parce qu’ils sont favorables à l’assimilation dans les pays où ils se trouvent : l’écrivain, poète et journaliste viennois, Karl Kraus, fustige en 1898 l’alliance des propagateurs du sionisme avec les chrétiens-sociaux notoirement antisémites ; il observe que les étudiants nationalistes juifs lancent le mot d’ordre « dehors les Juifs » qui ne peut que plaire à leurs alliés.

Les opposants au sionisme des débuts voient clairement que la démarche des promoteurs du sionisme prend appui sur la détestation des Juifs dans un certain nombre de pays occidentaux. Herzl n’écrit-il pas dans son livre l’État des Juifs : « Il sera à peine utile de faire de grands efforts pour activer le mouvement (d’émigration). Les antisémites s’en chargent ».

L’antisionisme de Juifs arabes du Proche Orient

Des mouvements juifs de gauche se formeront dans les pays arabes, face à la force de l’immigration juive en Palestine. Par exemple, la Ligue Juive contre le sionisme constituée en Égypte en 1946 ou la Ligue contre le sionisme des Juifs d’Irak se sont insurgées contre le caractère colonialiste du sionisme. La ligue d’Égypte reproche « au sionisme, de vouloir drainer les Juifs en Palestine malgré l’opposition de la population arabe qui y réside et avec l’appui des forces impérialistes qui l’oppriment ». Partant de là, la Ligue prône la participation active des Juifs au mouvement démocratique « pour couper l’herbe sous le pied des antisémites » est-il écrit dans son manifeste de 1947. Et, plus loin : « C’est parce qu’il sert en définitive des intérêts étrangers et nuisibles aux Juifs que le sionisme doit être considéré comme un mouvement antijuif ».

Une large opposition juive au sionisme

En écho, plus tard, en 2007, le psychiatre américain Joël Kovel qualifie le sionisme de « mauvais tournant dans l’histoire du peuple juif », disant qu’il « a entraîné une dégradation spirituelle, éthique et intellectuelle… et que sa disparition pacifique peut annoncer un grand renouveau du peuple et de sa culture ».

Ainsi se dessinent trois grandes orientations dans l’opposition au sionisme : celle des religieux, traditionnalistes ou réformés, celle des assimilationnistes et celle de la gauche internationaliste. Partant d’options distinctes, ni les uns ni les autres ne seront convaincus par la démarche engagée au tournant du XXe siècle par des intellectuels, des hommes d’affaires et des financiers européens qui abordent l’antisémitisme comme une donnée structurelle et immuable. L’itinéraire de Theodor Herzl est emblématique à cet égard.

L’inspiration antisémite de Herzl

Herzl n’est pas un théoricien ni un idéologue. Il se donne de façon pragmatique une mission dans laquelle le sauvetage des Juifs s’inscrit dans un projet de colonisation de la Palestine favorisé par les puissances impériales de l’époque, qui correspond en même temps à une opportunité de limiter la population juive de ces pays. Il n’exprime aucun doute sur cet ostracisme, bien au contraire, il en fait un « argument de vente » du projet sioniste. C’est en ce sens qu’il instrumentalise l’antisémitisme. Le fait-il consciemment ? C’est difficile à dire. Ce qui apparaît, en revanche c’est qu’il a eu une approche ambivalente, de l’antisémitisme : il en a d’abord subi des manifestations dans son enfance à Budapest et dans sa jeunesse à Vienne, sans s’engager pour autant dans un combat contre l’antisémitisme. Par la suite, au cours des années qu’il passe en France, il redécouvre l’antisémitisme, non seulement avec l’affaire Dreyfus, mais plus largement en ayant perçu le poids des sentiments et de l’expression antijuifs dans la vie politique. Il écrit alors dans son Journal : « À Paris… je suis parvenu à une approche plus libre de l’antisémitisme, que j’ai commencé à comprendre d’un point de vue historique et à excuser ». Excuser l’antisémitisme c’est se placer du point de vue de ceux qui jalousent les Juifs ou qui les méprisent. De là à aller dans leur sens et à vouloir débarrasser les pays d’un groupe qui sera toujours considéré comme différent, c’est un pas qu’Herzl franchit d’autant plus facilement qu’il fait bien la différence entre la bourgeoisie juive assimilée dont il est, et les masses juives qui lui sont assez étrangères.

L’antisémitisme sioniste du gouvernement du Royaume Uni

1917 : Avec la Déclaration Balfour, le gouvernement britannique promet la création d’un « foyer juif en Palestine ». Cette déclaration est précédée des accords secrets Sykes-Picot qui prévoient le morcellement du Proche Orient. Ces accords, non appliqués, ont néanmoins ouvert la voie à la mainmise des grandes puissances coloniales sur le Liban et la Syrie pour la France et sur la Palestine, la Transjordanie et l’Irak (auquel s’ajoute la région de Mossoul en Syrie) pour la Grande Bretagne à partir de 1920.

Balfour exclut les Arabes d’une perspective de reconnaissance de leurs droits en Palestine, que des pourparlers antérieurs avaient pu leur laisser espérer. Sa déclaration se présente comme une lettre qu’Arthur Balfour, secrétaire d’État aux affaires étrangères, adresse au baron Rothschild. Ce dernier est à la tête, non pas de l’organe représentatif officiel des Juifs anglais qui s’oppose au sionisme, mais de l’aile prosioniste de la communauté juive. En voici les termes : « Le gouvernement de Sa Majesté considère favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif et fera tout son possible pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne doit être fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existant en Palestine, ou aux droits et au statut politique dont jouissent les juifs dans tout autre pays ».

Les Palestiniens ne sont pas nommés, il n’est question que de « communautés non juives vivant en Palestine », ce qui souligne le parti pris sioniste.

L’opposition minoritaire au sionisme dans le gouvernement

Edwin Samuel Montagu, seul ministre juif du gouvernement de Lloyd George au Royaume Uni annonce publiquement qu’il est opposé à l’initiative du gouvernement, en le qualifiant d’antisémite, dans un écrit qu’il intitule Mémorandum sur l’antisémitisme du gouvernement britannique actuel. Il y écrit notamment que si le projet sioniste se réalise, « tout juif aura le choix, quel que soit le pays auquel il appartient, quel que soit le pays qu’il aime, quel que soit le pays qu’il considère comme partie intégrante de lui-même, entre aller vivre avec un peuple qui lui est étranger, mais auquel ses compatriotes chrétiens lui ont dit qu’il appartenait, ou rester dans le pays auquel il pensait appartenir comme un hôte indésirable ».

Trois éléments qui ressortent de cette prise de position méritent qu’on s’y arrête un instant : Tout d’abord, Montagu réfute que l’ensemble des Juifs du monde constituent un peuple, il déclare par ailleurs que la réalisation du projet sioniste aboutirait à ce qu’il y ait en Palestine une population qui en chasserait les habitants, « s’appropriant le meilleur du pays, venue de tous les côtés du globe, parlant toutes les langues sur la surface de la terre et incapable de communiquer les uns avec les autres ». Ensuite, il a une approche particulièrement lucide de la situation paradoxale des Juifs en Grande Bretagne dans le fait de pouvoir se sentir appartenir à un pays tout en se sachant indésirable en tant que Juif : cette remarque peut être très parlante pour nombre de Juifs dans différents pays, au sens où périodiquement des campagnes ou des insinuations placent les Juifs sur la sellette, notamment dans des périodes de crise. Quel Juif ou juive ne s’est jamais entendu demander s’il ou elle allait dans « son pays » en Israël ? Enfin, l’évocation du rôle des chrétiens pour convaincre les Juifs qu’ils devraient aller en Palestine met en évidence la promptitude de chrétiens antisémites à voir partir les Juifs, attitude notamment issue de la tradition évangélique qui prône, bien avant le sionisme juif, le rassemblement des Juifs en Palestine afin de hâter la venue du Messie et de convertir les Juifs ou de les exécuter s’ils résistent.

Je ne développerai pas ici le débat entre des historiens partagés sur l’appui qu’a donné au projet sioniste la Grande Bretagne à la suite de cette déclaration, les uns soulignant l’intérêt géostratégique du soutien à cette implantation juive, d’autres mettant en avant les mesures répressives du mandat britannique contre la poursuite de l’immigration juive en Palestine. Je vais plutôt inscrire brièvement l’apport de l’historien Reza Zia-Ebrahimi sur le regard porté sur l’antisémitisme et l’islamophobie.

Antisémitisme et islamophobie : un destin croisé jusqu’à la séparation

La construction des Sémites et l’extinction

Dans son livre Antisémitisme et Islamophobie, une histoire croisée, Reza Zia-Ebrahimi esquisse une élucidation de la relation entre la racialisation du Juif et celle du Musulman depuis le Moyen-Âge. Il observe l’apparition du « sémitisme », soit la construction d’une race sémite au 19è siècle à partir de travaux de philologues et de linguistes ayant identifié deux grandes familles de langues et, par déduction, de races, aryenne et sémite. Ce sémitisme met en avant une communauté de destin dans l’Europe médiévale et dans les siècles suivants, qui prendra fin avec le sionisme et le mandat britannique. L’historien James Renton désigne cette étape comme la mort des Sémites : Juifs et Arabes ont désormais des intérêts antagoniques et le soutien européen à l’entreprise sioniste, s’il ne fait pas disparaitre l’antisémitisme, développe davantage l’islamophobie.

Convoquer le passé arabo-juif en Palestine face à sa démolition

Plusieurs penseurs se sont aussi penchés sur l’entente qui régnait entre Juifs minoritaires et Arabes dans la Palestine ottomane, pour arriver à défendre l’idée que le sionisme s’est fourvoyé en l’ignorant, nuisant ainsi autant aux Juifs qu’aux Arabes. Deux auteurs, Marcelo Svirsky, historien et politologue et Ronnen Ben-Arié, architecte, rappellent que dès la fin du 19è siècle, les premières vagues d’immigrants ont instauré des pratiques séparatistes. Ils déplorent que « la colonisation de la Palestine prenne la forme non seulement d’une opposition, mais d’une aspiration à détruire les conditions d’existence des formes de vie traditionnelles dans le pays ».

Une certaine passivité du sionisme face à la montée de l’antisémitisme

Dans l’entre-deux guerres

Je reviendrai, pour terminer, sur l’instrumentalisation de l’antisémitisme par le sionisme dans l’absence de lutte contre l’antisémitisme de la part des tenants du sionisme des débuts, en dehors des efforts engagés pour faire venir les Juifs en Palestine. Pour eux, il fallait insister sur le danger pour les Juifs de rester dans les pays où ils étaient persécutés et dans ceux où ils étaient tolérés mais tenus à part. C’est allé jusqu’aux Accords de Haavara de 1933 par lesquels les dirigeants sionistes se sont mis d’accord avec les nazis sur un système permettant à des Juifs allemands fortunés (de 50 000 à 60 000) d’échapper aux interdits du nazisme avant la mise en œuvre de la solution finale, en facilitant leur émigration en Palestine, avec une partie de leur patrimoine. Pierre Stambul rappelle, dans son livre La Nakba ne sera jamais légitime, que le placement de leur argent dans une banque juive en Palestine a permis, en échange de la sortie de ces Juifs, des ventes de quantités de marchandises de l’Allemagne à l’établissement juif en Palestine. Ces accords sont commentés distinctement par les sionistes et les antisionistes. Les premiers vantent leur solidarité envers les Juifs d’Allemagne pour les avoir fait échapper au génocide ; les seconds voient là une collaboration des sionistes avec les nazis : si des Juifs ont bénéficié des accords, ils ont tout de même été spoliés d’une partie de leurs biens tandis que les institutions pré-étatiques juives en Palestine, comme les nazis, ont bénéficié d’échanges commerciaux fructueux. Mais surtout, le boycott de l’économie allemande lancé par les Juifs américains a été torpillé par ces accords, marquant un véritable clivage entre les sionistes en Palestine et les Juifs des États Unis engagés contre le nazisme.

Les dignitaires sionistes qui travaillaient à la création de l’État d’Israël ont donc mis tous leurs efforts sur ce projet, faisant passer au second rang la possibilité de s’opposer à la montée du nazisme. Les Ben Gourion et consorts rejoignent ainsi la position de Herzl : indifférence ou impuissance ? La question se pose. En tous cas, pour eux ce n’était pas la priorité.

Après le génocide

On aurait pu attendre de l’horreur, de la douleur et de la stupeur causées par le génocide des Juifs par l’Allemagne nazie, une solidarité interne au monde juif articulée avec un élan sauveteur des gouvernements et sociétés civiles dans le monde. On sait aujourd’hui que ce ne fut pas exactement le cas.

Le sionisme, fondé sur la volonté de détacher les nouveaux Juifs d’une représentation pitoyable des Juifs opprimés et humiliés par des régimes et des sociétés antisémites, n’a pas éduqué la population israélienne après la deuxième guerre mondiale à la solidarité avec les rescapés du génocide. Ces derniers ainsi que ceux qui y avaient échappé, se retrouvaient très isolés dans les pays dont les habitants juifs avaient été massivement déportés et, d’une autre manière, en Israël ; c’est ce qu’a remarqué l’historien Tom Segev qui écrit, dans son ouvrage Le Septième Million : « L’avis général était que la valeur humaine des habitants d’Eretz Israël était supérieure à celle des immigrants, et que c’étaient les premiers et non les seconds qui réalisaient la révolution israélienne… Le sabra était un idéal national et les rescapés de la Shoah représentaient son contraire ». La politique et l’état d’esprit évoluent : avec la création de Yad Va Chem par une loi de 1953 et à partir du procès Eichmann de 1961, Israël adopte un nouveau regard sur le génocide et sur ses rescapés. Bientôt, l’héritage du génocide sera revendiqué et proclamé, Israël s’en faisant le dépositaire devant le monde entier, comme la victime suprême et éternelle, en y associant tous les Juifs du monde. Il recueille l’approbation complice de plusieurs États : ainsi la France invite le premier ministre israélien à la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv et la Pologne le convie à la commémoration de la libération du camp de concentration d’Auschwitz pendant qu’il perpétue lui-même un génocide.

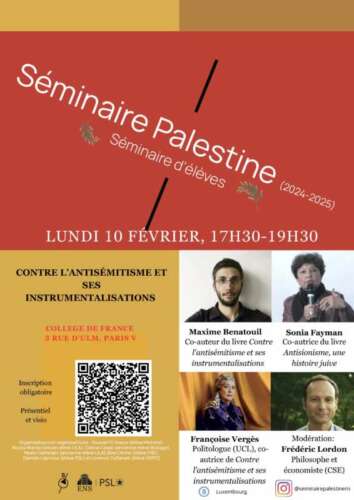

Sonia Fayman, 10 février 2025

- Lieux d’assignation des Juifs dans les territoires de l’Empire russe, principalement situés dans sa partie européenne, dans ce que sont aujourd’hui la Biélorussie, la Lituanie, la Moldavie, la Pologne, l’Ukraine et partiellement la Lettonie.[⇧]

- Jacob Yeredor : La Palestine et la politique des grandes puissances, in Politique Étrangère, 1948 13-3[⇧]