Une loi d’annexion ne peut rien nous dire que des décennies de lois et de politiques ne nous aient déjà appris.

Entre 1891 et 1892, Francis William Reitz, président de l’État libre d’Orange (dans ce qui est aujourd’hui l’Afrique du Sud), échangea une série de lettres avec Theophilus Shepstone, ancien administrateur du Transvaal, pour examiner la dite “Question indigène”. Les républiques boers, écrivait Reitz, devaient “adopter et maintenir fermement le principe qu’il n’y aurait pas d’‘égalité’ entre les Aborigènes [noirs] d’Afrique du Sud et les personnes d’ascendance européenne qui ont fait de cette terre leur patrie”.

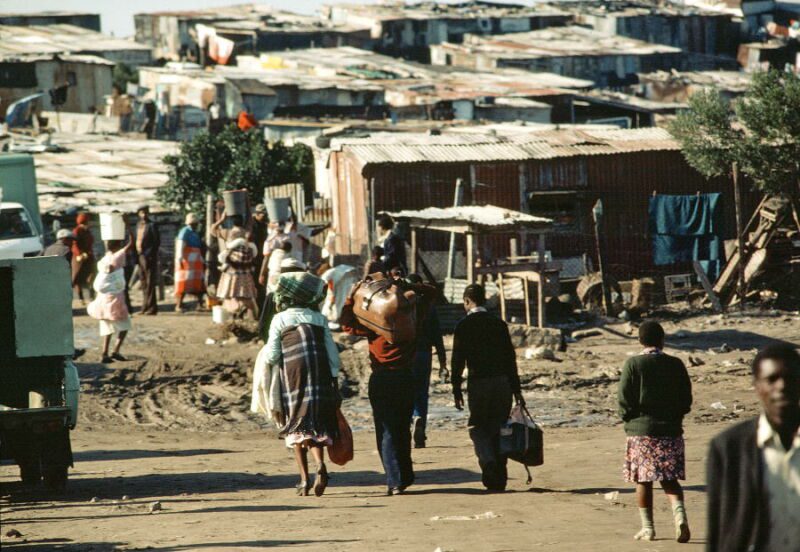

Les convictions de Reitz, comme celles d’autres dirigeants afrikaners, ont forgé la base de ce qui deviendrait ultérieurement l’apartheid. Deux décennies après ces lettres, l’Union d’Afrique du Sud adopta la Native Lands Act [loi sur les terres indigènes] de 1913, codifiant des mesures coloniales préexistantes qui interdisaient aux Noirs d’acquérir des biens en dehors de zones définies. Dix ans après, la Native Urban Areas Act [loi sur les zones urbaines indigènes] de 1923 restreignit les déplacements des personnes “indésirables” et rendit possible leur expulsion de certaines localités et districts.

En 1950 — deux ans après que l’apartheid fut officiellement déclaré politique nationale — la Group Areas Act [Loi sur les zones réservées] accéléra la ségrégation résidentielle dans tout le pays. La Constitution de 1983, présentée élogieusement comme une réforme libérale, améliorait quelques droits pour les Coloureds [Métis] et les Indiens, mais continuait à priver les Noirs de leurs droits et maintenait au pouvoir la minorité blanche. Même après les premières élections libres d’Afrique du Sud en 1994, les élites politiques, industrielles et financières modifièrent efficacement une grande partie des institutions de l’apartheid de manière à préserver les hiérarchies raciales et de classe, situation qui perdure à ce jour.

Comme d’autres systèmes oppressifs, l’apartheid en Afrique du Sud n’était pas une entité statique subitement apparue en 1948. Il a connu sans cesse des transformations, de nouvelles configurations et présentations, pour s’adapter aux désirs des détenteurs du pouvoir et réduire au silence ceux et celles qui lui résistaient. C’était, pour emprunter les termes du chercheur Patrick Wolfe à propos du colonialisme de peuplement, “une structure et non un évènement”, un mécanisme organisateur plutôt qu’un moment précis dans le temps.

Cette période historique devrait être riche d’enseignements pour ceux qui attendent, le souffle coupé, le 1er juillet, date à laquelle le gouvernement israélien s’est engagé à commencer l’annexion de grandes parties de la Cisjordanie occupée. De hautes personnalités étrangères, des analystes classiques et des militants locaux — souvent bien intentionnés — ont passé des années à annoncer qu’Israël risquait de devenir “un État d’apartheid” s’il absorbait officiellement ces territoires. Ils lancent maintenant l’alarme : le mois prochain risque d’être le point de bascule qui conclura définitivement cette évolution.

Il est un peu obscène, en fait, de voir tant de gens attendre une loi spécifique, ou un décret gouvernemental, pour valider le témoignage de millions de Palestiniens qui subissent d’ores et déjà l’apartheid. Comme pour l’Afrique du Sud, le régime complexe d’Israël n’est pas issu d’un unique “moment” décisif : il a été élaboré méticuleusement au fil des décennies, et nourri par une idéologie qui rejetait l’égalité entre les indigènes et les colons, ces derniers, pour reprendre les mots de Reitz, ayant “fait de cette terre leur patrie”.

Par exemple, Israël n’était-il pas un État d’apartheid en 1950, lorsqu’il adopta la Loi sur la propriété des absents pour transférer les terres arabes aux immigrants juifs ? N’était-ce pas de l’apartheid lorsque la Knesset annexa Jérusalem-Est en 1980, de la même manière qu’il s’apprête à le faire aujourd’hui avec la vallée du Jourdain ? Ou en 2003, lorsqu’il interdit aux Palestiniens de se réunir avec les membres de leur famille ayant la citoyenneté israélienne, tout en continuant à autoriser la naturalisation de tout Juif d’un pays étranger en vertu de la Loi du retour ?

Et que dire de la Loi de l’État-Nation du peuple juif, promulguée il y a deux ans, qui décrète que dans ce pays, l’autodétermination n’appartient qu’aux Juifs ? Ou des innombrables lois militaires qui dépouillent et incarcèrent les civils palestiniens, tout en protégeant les Israéliens juifs en application des lois civiles ? Le demi-siècle de colonies et d’infrastructures, dont le nombre n’a cessé d’augmenter avec le temps, ne devrait-il pas faire comprendre qu’Israël n’a guère l’intention de renoncer à la Cisjordanie ?

Étant donné cette abondance de “moments” parmi lesquels choisir, de nombreux Palestiniens sont fatigués de voir un nouveau seuil artificiel “prouver” que l’apartheid israélien existe. Au lieu de reconnaître ce que les Palestiniens expriment, la communauté internationale gagne du temps accordé à Israël pour que celui-ci signale qu’il ne désire pas l’apartheid — alors même qu’il utilise chaque seconde de ce temps pour montrer le contraire. Le seuil limite de la preuve est passé, littéralement, des débris du plan de partage de l’ONU de 1947 aux Bantoustans ratatinés esquissés en janvier dans l’“Accord du siècle” de Trump. Si l’annexion se réalise, cette limite sera sans doute de nouveau déplacée.

Non seulement les réactions dramatiques à la prétendue étape cruciale du mois prochain sont naïves, mais elles sont dangereuses. Si le gouvernement israélien bat en retraite ou reporte sa démarche d’annexion — comme le suggèrent certaines informations — le monde ne doit pas retomber dans le mythe selon lequel Israël aurait échappé au danger fatal de l’apartheid. Quelles que soient les nuances de la domination israélienne, les Palestiniens n’ont jamais été que des réfugiés en exil, des sujets sous occupation ou des citoyens de seconde classe. Une nouvelle loi d’annexion ne peut rien nous dire que des décennies de lois et de politiques ne nous aient déjà appris. Et il n’y a pas besoin d’attendre que les Israéliens admettent que leur régime est celui de l’apartheid pour prouver que les Palestiniens avaient raison depuis toujours.

Amjad Iraqi est rédacteur et collaborateur de +972 Magazine. Il est également analyste politique au groupe de réflexion Al-Shabaka, et il a été coordinateur de plaidoyer au centre juridique Adalah. Il est citoyen palestinien d’Israël, basé à Haïfa.

Par Amjad Iraqi, le 17 juin 2020

Traduction : SM pour l’Agence Média Palestine

Source : +972 Magazine

Voir en ligne : l’article sur le site de l’Agence Média Palestine