Si, officiellement, Israéliens et Palestiniens s’écharpent au sujet des événements de 1948 qui ont conduit 805 000 Arabes à l’exil forcé, en pratique, des combattants juifs ont très tôt témoigné des crimes dont ils ont pu être complices, voire auteurs

Pour les Israéliens, 1948 incarne l’heure de gloire du projet sioniste, le moment où les juifs reviennent dans les pages de l’Histoire comme des acteurs de leur destin et, surtout, parviennent à réaliser l’utopie émise 50 ans plus tôt par Theodor Herzl : l’édification, en Palestine, d’un État refuge pour le « peuple juif ».

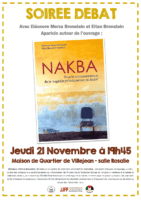

Pour les Palestiniens, 1948 symbolise l’avènement du processus colonial qui les a dépossédés de leur terre et de leur droit à la souveraineté, leur « Nakba » (catastrophe).

Les premières voix dissonantes

Par différents biais, certains Israéliens ont, dès le lendemain de 1948, témoigné des événements passés. Durant le conflit, certains cadres du mouvement sioniste interpellent la direction au sujet du traitement de la population arabe de Palestine, qu’ils jugent indigne des valeurs que les combattants juifs prétendent défendre. D’autres prennent des notes pour espérer témoigner dès que le feu aura cessé.

Durant le conflit, certains cadres du mouvement sioniste interpellent la direction au sujet du traitement de la population arabe de Palestine, qu’ils jugent indigne des valeurs que les combattants juifs prétendent défendre

Yosef Nahmani, officier supérieur de la Haganah, la force armée de l’Agence juive qui deviendra l’armée d’Israël, écrit ainsi dans son journal, en date du 6 novembre 1948 : « À Safsaf, après […] que les habitants eurent hissé le drapeau blanc, [les soldats] ont rassemblé les hommes et les femmes séparément, ligoté les mains de cinquante ou soixante villageois, et les ont abattus et tous enterrés dans une même fosse. Ils ont également violé plusieurs femmes du village. […] Où ont-ils appris un comportement aussi cruel, pareil à celui des nazis ? […] Un officier m’a raconté que les plus acharnés étaient ceux qui venaient des camps. »

En réalité, dès que la guerre prend fin, le récit du vainqueur s’impose et la société civile israélienne fait face à de nombreux autres défis, bien plus urgents que le sort des réfugiés palestiniens. Ceux qui souhaitent témoigner le font par la fiction et la littérature.

L’écrivain et homme politique israélien Yizhar Smilansky publie ainsi dès 1949 Khirbet Khizeh, où il évoque l’expulsion d’un village arabe éponyme. Pour l’auteur, nul besoin d’avoir de remords sur cette part de l’histoire, ce « sale boulot » était nécessaire pour bâtir le projet sioniste. Son témoignage reflète une sorte d’expiation des péchés : reconnaître ses torts et les dévoiler pour se libérer d’un poids.

Devenu un best-seller, le roman est adapté en téléfilm en 1977 mais sa diffusion suscite de vifs débats car il remet en cause la version israélienne d’un peuple palestinien parti volontairement de ses terres pour ne pas vivre aux côtés des juifs.

D’autres ouvrages sont publiés, mais peu font autant preuve de réalisme que la trilogie de Netiva Ben-Yehuda, publiée en 1984, dont le titre traduit de l’hébreu est « Le chemin des liens : roman sur trois mois en 1948 ». Commandante du Palmah, l’unité d’élite de la Haganah, elle évoque les exactions et les humiliations commises sur la population arabe et livre des éléments sur le massacre d’Ein Zeintoun, qui eut lieu autour du 1er mai 1948.

La focalisation sur Deir Yassin

Le 4 avril 1972, le colonel Meir Pilavski, membre du Palmah, se confie dans les colonnes de Yediot Aharonot, l’un des trois plus grands quotidiens israéliens, sur le massacre de Deir Yassin, qui eut lieu le 9 avril et où près de 120 civils perdirent la vie. Il affirme que ses hommes étaient à proximité des événements mais qu’il leur fut conseillé de se retirer lorsqu’ils comprirent que les miliciens de l’Irgoun et du Stern, des groupes d’ultras qui avaient fait scission de la Haganah, étaient à la manœuvre.

Dès lors, les débats vont se focaliser autour des événements de Deir Yassin, au point d’oublier les près de 70 autres tueries de civils arabes. L’enjeu est important pour la gauche sioniste : placer la responsabilité des massacres sur des groupes d’ultras.

En 1987, lorsque paraissent les premiers ouvrages des « nouveaux historiens » israéliens tels qu’Ilan Pappé, une partie considérable des bataillons juifs de 1948 sont mis en cause. Pour celles et ceux qui s’étaient tus durant les dernières décennies, il est temps de parler publiquement.

Une partie de la société israélienne semble également prête à entendre. Dans un contexte de première Intifada palestinienne et de négociations pré-Oslo, les milieux pacifistes entendent interroger leur société sur leur rapport à l’Autre et à l’histoire nationale.

Ces espaces d’échanges se referment brutalement avec le déclenchement de la seconde Intifada, plus militarisée et qui s’inscrit dans un contexte d’échec des pourparlers de camp David et de rupture des négociations israélo-palestiniennes. L’affaire Teddy Katz incarne ce changement de contexte.

L’« affaire » Teddy Katz

Kibboutznik de 60 ans, Teddy Katz décide en 1985 de reprendre ses études et s’inscrit dans un parcours de recherche historique sous la direction d’Ilan Pappé, à l’université d’Haïfa. Il souhaite éclairer les événements qui se sont déroulés dans cinq villages palestiniens, dépeuplés en 1948. Il compile 135 entretiens de combattants juifs, dont 65 qui se concentrent sur la tragédie qui aurait eu lieu dans le village de Tantoura, vidé de ses 1 200 habitants le 23 mai 1948 par un bataillon du Palmah.

Après deux ans de recherche, Katz affirme dans ses travaux qu’entre 85 et 110 hommes ont été froidement abattus sur la plage de Tantoura, après avoir creusé leurs propres tombes. La tuerie se poursuit ensuite dans le village, maison par maison. Une chasse à l’homme se joue également dans les rues. Le massacre cesse avec l’intervention d’habitants juifs du village voisin de Zikhron Yaakov. Au final, plus de 230 personnes sont assassinées.

En janvier 2000, un journaliste de Maariv décide de retourner voir certains des témoins que mentionne Katz. Le principal témoin, Bentzion Fridan, commandant du bataillon du Palmah qui a opéré à Tantoura, nie tout en bloc et, avec d’autres gradés, porte plainte contre Katz. Celui-ci doit faire face à une dizaine d’avocats décidés à défendre l’honneur des « héros » de la nation.

Sous la pression médiatique – qui parle de lui comme d’un « collabo » qui relaie la version de l’ennemi – et judiciaire, il accepte de signer un document reconnaissant avoir falsifié les témoignages. Bien qu’il décide quelques heures plus tard de se rétracter et qu’une commission universitaire ait plaidé en sa faveur, la procédure judiciaire se termine.

Entre l’effondrement d’Oslo, le retour au pouvoir du Likoud, l’échec des négociations de Camp David et de Taba, la seconde Intifada et les attentats kamikazes, la version palestinienne de 1948 n’intéresse plus les pacifistes israéliens, trop occupés pour la plupart à rentrer dans le rang pour ne pas subir la condamnation d’une société refermée sur elle-même.

Témoigner pour la postérité

En 2005, le réalisateur Eyal Sivan et l’ONG israélienne Zochrot développent le projet Towards a Common Archive visant à collecter les témoignages de combattants juifs de 1948. Près d’une trentaine acceptent de témoigner, sans tabou ou presque, sur ce qu’ils ont fait et vu durant cette période riche en événements et où les récits s’affrontent.

Pourquoi des combattants acceptent-ils de témoigner quelques années plus tard ? Pour Pappé, directeur scientifique du projet, il y a trois raisons. Premièrement, la plupart arrivent à la fin de leur vie et ne craignent donc plus de parler.

Deuxièmement, ces ex-combattants considèrent qu’ils se sont battus pour un idéal qu’ils voient se détériorer avec la montée en Israël des milieux religieux, de l’extrême droite et du choc néolibéral imposé par Netanyahou durant ses mandats successifs. Troisièmement, ils sont persuadés que tôt ou tard, les jeunes générations apprendront l’origine des réfugiés palestiniens et ils pensent que la transmission de cette histoire gênante fait partie de leur responsabilité.

Les témoignages de ces combattants ne sont pas homogènes. Certains se livrent explicitement quand d’autres ne souhaitent pas aborder certains sujets. Néanmoins, si tous se rejoignent sur la nécessité, en 1948, d’expulser les populations arabes pour bâtir l’État d’Israël, leurs avis s’opposent parfois sur l’utilité des tirs sur les civils.

Tous affirment avoir reçu des ordres précis concernant la destruction des maisons arabes pour empêcher toute volonté de retour des populations exilées.

Le « nettoyage » des villages se faisaient méthodiquement : à l’approche du lieu, les soldats tiraient ou envoyaient des grenades pour effrayer la population. Dans la majeure partie des cas, ces actes suffisaient à faire fuir les habitants. Parfois, il fallait faire sauter une ou deux maisons à l’entrée du village pour contraindre les quelques récalcitrants à fuir.

Concernant les massacres, pour certains, ces actes faisaient partie des opérations de « nettoyage » puisque la direction du mouvement sioniste les avait autorisés, dans certains cas, à franchir cette ligne. La « ligne », justement, était franchie systématiquement lorsque la population refusait de partir, voire se retranchait pour résister et combattre.

À Lod, plus d’une centaine d’habitants se réfugièrent ainsi dans la mosquée, croyant les rumeurs selon lesquelles les combattants juifs n’attaquaient pas les lieux de culte. Un tir de lance-roquettes eut raison de leur refuge, qui s’écroula sur eux. Les corps furent ensuite brûlés.

Pour d’autres, les dirigeants Yigal Allon, chef du Palmah, et David Ben Gourion, chef de l’Agence juive, se seraient opposés aux tirs sur les civils, donnant l’ordre de les laisser partir puis de détruire les maisons.

Les combattants témoignent également d’une attitude contrastée des Palestiniens. Dans la majeure partie des cas, ils semblaient « effrayés » et complètement perdus par les événements, accélérant le flot de réfugiés. Certains Arabes suppliaient les soldats de ne pas leur faire « comme à Deir Yassin », selon ces témoignages.

D’autres semblaient convaincus de pouvoir revenir chez eux à la fin des combats, si bien qu’un témoin affirme que des habitants du village de Bayt Naqquba laissèrent à leurs voisins juifs du kibboutz de Kiryat-Avanim, avec qui les relations étaient bonnes, la clé de leurs maisons pour qu’ils puissent veiller à ce que rien n’y soit pillé.

Ces bonnes relations judéo-arabes reviennent régulièrement, et rares sont les témoins qui parlent de mauvaise entente avant le début de la guerre. Lors d’une expulsion autour de Beersheba, des paysans palestiniens vinrent demander de l’aide aux habitants du kibboutz voisin, qui n’hésitèrent pas à intervenir et à dénoncer les actes des soldats sionistes.

Plus de 60 ans après ces événements, les combattants n’expriment pas ou peu de regrets. Il fallait, selon eux, libérer l’espace du territoire promis par l’ONU pour y fonder l’État juif et faire disparaître les Arabes du paysage.