Publié le 20 décembre 2017 sur le site de Reporterre / Célia Izoard et Colette Berthès

Un projet d’élevage intensif à l’entrée d’un ancien camp de concentration soulève l’indignation

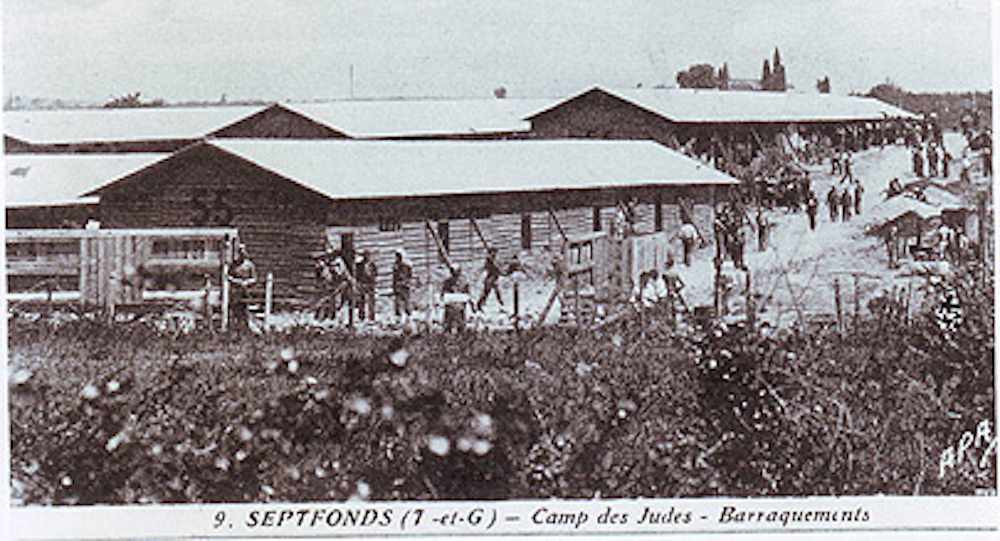

À Septfonds, dans le Tarn-et-Garonne, une porcherie géante pourrait accueillir 6.500 animaux. Cet élevage intensif serait situé à l’entrée d’un ancien camp de concentration, celui de Judes, expliquent les auteures de cette tribune, qui voient dans ce prolongement « troublant » de l’Histoire une superposition « obscène ».

Célia Izoard est journaliste. Colette Berthès est l’auteure de L’Exil et les Barbelés (2011), essai historique sur le camp de Judes.

En août dernier, l’État tchèque a enfin accepté, après des années de mobilisation de la communauté rom, de racheter l’immense porcherie industrielle qui est actuellement exploitée sur l’ancien camp de concentration de Lety, où plus d’un millier de Roms furent enfermés entre mai 1942 et août 1943 avant leur déportation à Auschwitz. La porcherie sera fermée et ses bâtiments transformés en mémorial.

En France, la même histoire est en train de se dérouler… à l’envers. À Septfonds (Tarn-et-Garonne), la mairie vient de se prononcer pour le doublement de la surface d’un élevage intensif de porcs qui n’attend plus que l’autorisation de la préfecture pour passer à un effectif annuel de 6.500 porcs charcutiers, sur le lieu-dit du camp de Judes. Comme l’exploitation existante, le futur bâtiment d’élevage se situera à l’entrée de l’ancien camp, à proximité des baraquements où l’on enregistrait les prisonniers, et à un peu plus de 500 mètres de l’actuel mémorial. On épandra du lisier à des dizaines d’hectares à la ronde.

Le camp de Judes offre un échantillon édifiant des horreurs du XXe siècle. Construit à la hâte en mars 1939 pour enfermer près de 16.000 soldats républicains réfugiés de la guerre d’Espagne, à la suite de la décision du gouvernement français de soutenir le régime franquiste, c’est l’un des six « camps de concentration » — terme officiel de l’époque — érigés à cette fin dans le sud de la France. L’enjeu était d’éloigner ces individus subversifs de la population et de les empêcher de regagner l’Espagne pour combattre le général Franco. Certains sont morts de maladie et de faim, les autres ont été progressivement autorisés à quitter le camp pour devenir ouvriers. Ensuite, à partir de 1940, de nombreuses populations y ont été enfermées, dont des officiers polonais, des travailleurs juifs et des militants communistes raflés dans la région qui seront déportés à Dachau puis à Buchenwald. À la suite des rafles d’août 1942, près de 300 hommes, femmes et enfants juifs y furent emprisonnés avant d’être déportés à Auschwitz via Drancy. À partir de 1943, des « femmes et enfants juifs sans ressource » y ont été regroupés et tous déportés vers des camps de la mort.

Après la fermeture du camp, en 1945, on a décidé de rendre les lieux à leur usage initial : pâtures, herbe, jachères. Au moment de sa construction, quel plus grand contraste avec la vie paysanne de l’époque que ces baraquements tout droit surgis de la guerre où l’on enfermait pour surveiller puis, à terme, torturer et massacrer ? Alors, oui, pourquoi ne pas rendre les champs aux animaux et affecter les lieux à une activité agricole paisible ? Sauf que les Trente Glorieuses, outillées par le développement prodigieux de l’industrie de guerre, ont peu à peu transformé l’élevage en une activité tout autre. Et le terme le plus répandu, aujourd’hui, pour décrire et décrier l’élevage agro-industriel, c’est « concentrationnaire ».

Aujourd’hui, c’est dans les impératifs de la croissance que se loge la banalité du mal

Voici que la violence des méthodes industrielles remonte le fil de l’Histoire et la prolonge de façon troublante. Un élevage intensif sur un camp de concentration. La superposition obscène révèle la trame inconsciente d’une époque qui ne peut pas s’empêcher de trier, de parquer, de masser et d’enfermer, même quand elle croit faire autre chose, que ce soit aux frontières ou pour remplir ses assiettes. Mutilés pour ne pas s’entretuer, quand ils n’auront pas été réformés, les 6.500 cochons qui sortiront annuellement de l’exploitation pour l’abattoir auront vécu 180 jours sur des caillebotis en béton, disposant de 1,1 m² par tête. Ils auront probablement été nourris au fourrage local arrosé de glyphosate, et de tourteaux de ce soja transgénique importé du Brésil ou d’Argentine qui dévore la forêt amazonienne. Chaque année, l’épandage de 6.400 m³ de lisier, bourré d’antibiotiques, fera exploser la teneur en nitrates du Daudou et de l’Aveyron.

D’un siècle à l’autre, les catastrophes se chevauchent et se répondent. Les forêts tropicales disparaissent, les animaux d’élevage ne connaissent pas l’air libre, on empoisonne l’eau ; de part et d’autre d’une longue chaîne de hiérarchies et de dépendances, chacun pense qu’il n’a pas le choix. Aujourd’hui, c’est dans les impératifs de la croissance que se loge la banalité du mal.

Imaginez : les visiteurs, les descendants d’internés, de déportés, les écoliers, arrivent sur le site et sont saisis aux narines par une terrible odeur d’ammoniac ; ils entendent les cris de milliers d’animaux enfermés quelques centaines de mètres plus loin. Mais rassurez-vous, dans le dossier transmis pour instruction, les porteurs du projet ont eu la délicatesse de proposer des aménagements paysagers spécifiques pour préserver la « vocation de mémoire » et « l’ambiance solennelle » du site : « Depuis le point de vue du mémorial, vante le bureau d’études, l’observateur en arrive à se demander si les bâtiments agricoles appartiennent ou non aux vestiges de l’ancien camp. » Certes, c’est bien là ce qui nous glace.

Un matin à Septfonds, le 8 décembre dernier : une dizaine d’habitant-e-s tiennent un stand et font signer une pétition contre l’extension de la porcherie. Un groupe d’hommes se plantent devant le stand, disent : « Maintenant, il va falloir dégager. » Ils arrachent la banderole, déchirent les pétitions, font voler les tracts ; menacent d’une gifle une conseillère municipale, retraitée. Ils disent : « Maintenant, ce n’est que de l’intimidation, si vous recommencez ce sera pire. »

Vous venez de rencontrer, en personne, le président de la chambre d’agriculture et le président de la FDSEA du Tarn-et-Garonne. Ce sont eux qui prononcent ces mots. Ainsi s’incarne ici le pouvoir, celui qui veut les élevages gigantesques, les barrages inutiles. En janvier, la préfecture autorisera peut-être l’extension de la porcherie industrielle du camp de Judes. Les laisserons-nous faire ?