En hommage à notre camarade Georges Gumpel décédé en juin dernier, Willy Beauvallet lors de notre dernière Assemblée Générale nous a lu ce texte, que Georges avait rédigé en préparation à une conférence que Willy et lui avaient donné conjointement dans un lycée de Salon de Provence, le 14 octobre 2016, à l’invitation d’enseignants après qu’ils aient lu « Une parole juive contre le racisme » qui avait fait l’unanimité.

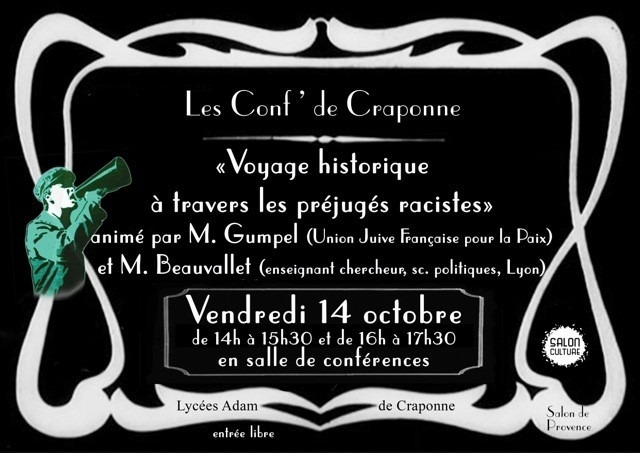

Cette conférence s’inscrivait dans le cadre d’un projet pédagogique et artistique de commémoration des génocides au sein du Lycée, intitulé « Debout les hommes ». La conférence s’intitulait « Voyage historique à travers les préjugés racistes » dont voici l’annonce :

Je suis né le 17 mars 1937 à Paris au sein d’une famille juive française.

Ma famille était originaire, du côté maternel, d’Alsace Lorraine. Elle avait quitté l’Alsace-Lorraine en 1870 après la défaite de Sedan et l’annexion de celle-ci par l’Allemagne, comme l’avaient fait de nombreuses familles juives pour rester françaises.

Du côté paternel, les Gumpel étaient eux aussi originaires d’Alsace, la branche maternelle de la famille GUMPEL – les BACRI – était originaire d’Algérie, d’Alger très exactement. Ils avaient quitté l’Algérie en 1845 (bien avant le décret Crémieux), s’étaient installée à Paris , avaient acquis la nationalité française.

Faut-il le souligner ? Comme beaucoup des familles juives françaises, la mienne était totalement a-religieuse, ne pratiquait rien, ne possédait aucune « culture juive », aucune tradition juive. Elle était juive, tout simplement.

Enfin, comme toutes les familles juives françaises, ma famille n’avait jamais été touchée par la question du sionisme, mouvement pratiquement inexistant en France et où la question nationale avait trouvé son point culminant au cours de la Première Guerre Mondiale, soudant définitivement la communauté juive française à la Nation.

Jusqu’à la déclaration de la guerre – en 1939 – ma famille vivait aisément, bourgeoisement, sans pour autant être riche.

Mes parents ont eu ensuite deux autres enfants, des filles.

Comme tous les hommes qui, à la déclaration de guerre, avaient été incorporés dans l’armée française et étaient encore en vie en juin 1940, après l’Armistice et la capitulation de la France, mon père a été fait prisonnier .

Dans un premier temps interné en Alsace (à nouveau annexée à l’Allemagne), il a été ensuite transféré en Allemagne.

Après un bref épisode – aller/retour Paris Angers – au moment de l’exode, ma famille s’est regroupée pour des multiples raisons économiques et sécuritaires dans un seul appartement, celui de ma grand-mère maternelle, rue Lauriston, très exactement dans un immeuble situé en face de l’hôtel Majestic, le siège de la Komandentur !

Nous resterons dans cet appartement jusqu’au printemps 1942.

Entre temps, suite à des négociations entre les nazis et Vichy, mon père avait été libéré au titre de père de 3enfants, était revenu en France, nous avait rejoint rue Lauriston.

Durant sa captivité, il avait reçu une lettre officielle de son dernier employeur lui signifiant « qu’en tant qu’israélite » et selon une ordonnance allemande, il était interdit aux juifs d’exercer certains métiers…

Les frontières entre les termes « israélite » et « juif » se trouvaient-là parfaitement confondues, l’hypocrisie levée.

Il était ainsi interdit de travail, sans ressource.

Au printemps 1942, les effets du Statut des Juifs promulgué par Vichy en octobre 1940, conjugués à ceux dû à la politique nazie avec les arrestations et la déportation des juifs apatrides, rendaient la vie des juifs de plus en plus dangereuse en zone occupée.

Ma famille décide alors de quitter Paris, de franchir la ligne de démarcation, de rejoindre la zone libre.

Opération périlleuse, extrêmement dangereuse, qui nécessitait de prendre le maximum de précautions dont celle, élémentaire, de fractionner la famille, pour éviter une arrestation massive au cours du passage – aléatoire – de la ligne de démarcation.

Mes parents prennent ainsi la décision de se séparer de leurs enfants, d’organiser leur passage de la ligne de démarcation seuls.

C’est ainsi qu’un soir de la fin mars 1942, sur le quai d’une gare parisienne dont je ne connais pas le nom, ils nous confient aux personnes accompagnant un groupe d’enfants qui allaient en vacances dans le sud de la France, leur donnant les consignes précises pour nous faire descendre du train, là où le train s’arrêterait, et de nous confier aux personnes qui seront devant la portière du wagon, sur la voie.

Notre présence dans ce train était naturellement connue du conducteur de la locomotive, qui avait été contacté par le réseau de résistance dans lequel militait la personne qui nous attendait à l’arrêt du train. Cet homme connaissait très exactement le déroulé de cette opération.

Tôt le lendemain matin, le train s’arrête en pleine campagne, les accompagnateurs nous font descendre tous les trois du wagon, nous confient au couple qui était là, sur le bord de la voie. Cela s’est fait très rapidement. Le train repart ensuite.

Ce couple était intime de mes parents. C’était eux qui avaient organisé notre passage de la ligne de démarcation.

Ils nous couchent – mes deux soeurs et moi – dans une petite carriole, nous couvrent de sacs en jute et de branchages, nous demandent de ne pas parler et de ne pas pleurer, puis poussent cette carriole par des chemins détournés jusque dans une ville qui n’est rien d’autre que Vichy où, ils avaient leur maison…

Nous venions – mes deux très jeunes soeurs et moi – de franchir la ligne de démarcation.

Mes parents, mes grands mères, franchiront ensuite, en ordre dispersé et par des endroits différents, eux-aussi la ligne de démarcation, se retrouveront tous, sains et saufs à Lyon – alors en zone libre – où ils se réunissent à nouveau dans un même pavillon..

Mon père vient nous chercher ensuite, nous resterons ensemble à Lyon jusqu’à l’automne 1943.

Tout au long de cette période, nous vivons une vie de reclus, en marge.

Sortons très peu, n’allons naturellement pas à l’école.

Parfois, quand des menaces sont signalées – rafles, visites de la police ou de la gestapo – mes deux soeurs et moi sommes accueillis dans le couvent de religieuses qui se situe juste en face du pavillon que ma famille occupe. Quelques heures, rarement plus.

Après que les allemands aient envahi et occupé la zone sud, les dangers sont à nouveaux importants : la police de Vichy rivalise avec les nazis dans les arrestations des juifs. Il n’y a plus de distinction entre juifs apatrides et juifs français, entre enfants et adultes.

Les uns et les autres subissent le même sort lorsqu’ils sont arrêtés : Drancy puis la déportation.

Face aux dangers qui nous menacent tous, mes parents décident de se séparer de nous, les enfants, de nous cacher.

A partir de septembre 1943, mes deux jeunes soeurs sont confiées à un couple qui a de nombreux enfants dans un petit village proche de Vichy.

Moi-même je suis placé dans un internat chrétien, à Lyon même, où je reste jusqu’à la fin de l’année 1943.

En janvier 1944, ma mère me conduit à Montfaucon, en Haute Loire, où elle me confie à un couple de paysans très pauvres ayant eux-mêmes deux enfants.

Ils quittent le lopin de terre qu’ils cultivaient depuis quelques temps et nous nous installons tous dans une nouvelle ferme, dans un lieu perdu près de Saint-Just dans la Loire.

Je resterais avec eux jusqu’après la libération, fin septembre probablement, sans qu’aucun des quelques autres habitants de ce hameau aient connaissance de ma situation.

Mon père est arrêté à Lyon fin juillet 1944 avec l’homme qui nous attendait sur la voie ferrée en 1942.

Tous les deux effectuaient une action clandestine dans laquelle, très probablement, étaient impliquées d’autres personnes. Je ne connais rien de celle-ci sinon qu’ils ont été immédiatement transférés à la prison lyonnaise de Montluc où ils sont restés jusqu’au 11 août 1944, date à laquelle il ont été déportés à Auschwitz.

Cette déportation – la dernière partie de Lyon – est aujourd’hui connue sous la dénomination du « CONVOI du 11 août 1944 ».

Une exposition est consacrée à l’histoire de ce Convoi ainsi que de nombreux écrits.

Ma mère reprend ses trois enfants après la libération de Lyon. Elle décide de s’installer provisoirement à Montfaucon dans l’attente et l’espoir du retour de mon père.

Je vais pour la première fois à l’école communale du village, en octobre 1944.

Nous resterons un an à Montfaucon où, entre temps, ma mère a été officiellement informée par la Croix Rouge Internationale du décès de mon père, le 11 avril 1945 dans le camp d’extermination de Melk – camp annexe du camp d’extermination de Mauthausen – en Autriche.

Nous rentrons à Paris à la fin de l’année 1945, mais ma mère – comme tous les survivants de la famille et la plupart des juifs survivants – ont été totalement dépossédés de leurs biens par les français – spoliés selon la terminologie officielle d’aujourd’hui. Nous n’avons aucun lieu de vie, aucun moyen de subsistance.

Ma mère nous place dans un orphelinat à Montmorency – le Renouveau – où sont déjà une centaine d’enfants de tous âges.

Nous sommes les seuls à recevoir la visite d’une maman, nous la partagerons, tout au long de notre séjour au Renouveau, avec tous les gosses qui s’agglutinent autour d’elle…

Nous restons à Montmorency jusqu’au printemps 1947, date à laquelle ma mère bénéficie de la réquisition d’office d’un appartement vide où nous nous installons.

C’est à cette date que s’arrête mon « récit de guerre ».

Les droits de l’Enfant en temps de guerre ont été bafoués par la France et par les nazis, les enfants juifs résidant en France ont été privés des droits élémentaires qui étaient les leurs.

Les enfants dont les parents étaient apatrides ont été livrés par Vichy à partir de juillet 1942 aux nazis, déportés et exterminés.

Nous – enfants de citoyens juifs français et survivants, nous avons été clandestins dans notre propre pays. Le crime est là, il doit être dit.

Longtemps, sur les plaques commémoratives et les monuments à la mémoire des juifs, il était écrit : « victimes de la barbarie nazie » quand, en réalité, nous avions eu deux bourreaux: la France et le régime nazi. Les deux faces de la même pièce.

Il faudra attendre 1995, lorsque Jacques Chirac, alors président de la République, affirme enfin que, oui, c’est bien Vichy qui est responsable de la déportation des juifs de France, pour que l’ Histoire devient enfin compréhensible.

Il faut s’en souvenir : tous les présidents de la République avant lui – François Mitterand particulièrement – s’étaient toujours refusés à reconnaître le rôle de la France dans la déportation des juifs de France.

Pour la grande majorité des juifs de France survivants, pour ma famille, la question du sionisme – celle de s’installer alors en Palestine – ne se posait pas. Je n’ai jamais entendu le mot Israël prononcé dans ma famille à cette époque, rarement ensuite après 1948.

Je rejoins l’école communale du quartier en avril 1947.

Parfois, j’interroge l’instituteur sur la signification du mot CAMP prononcé sans cesse à la maison. Chaque fois, celui-ci me dit ne rien savoir à propos de ce mot, me conseille de demander à ma mère…

L’homme était parfaitement honnête, il ne savait rien.

Rien non plus de la demande d’un autre de mes condisciples de classe qui, lui, s’était échappé seul du ghetto de Varsovie, était venu à pied de Pologne jusqu’à Paris dans l’espoir de trouver un oncle dont il avait l’adresse en poche.

L’oncle était vivant, avait caché son neveu jusqu’à la fin de la guerre, l’a scolarisé ensuite. Le gamin, lui aussi, cherchait à ce qu’on lui explique ce que signifiait le Ghetto de Varsovie, ce qu’il en était advenu (de ses parents par conséquent), et nul ne savait, les instituteurs étaient totalement désarmés.

Nos livres scolaires s’arrêtaient à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, parlaient de l’Empire colonial français, rien sur la catastrophe qui s’était abattue sur nous, aucun élément pour comprendre. Et cela a duré longtemps encore….

J’ai décidé de ne pas poursuivre mes études au delà du Certificat d’études, souhaitant faire une école d’horticulture.

Trois ans après, j’en suis sorti titulaire d’un brevet horticole, bien convaincu que la terre était véritablement très basse !

Sur les conseils de mon professeur, je suis devenu fleuriste – métier alors en pleine expansion – sur le créneau très particulier du très haut luxe.

Je suis rapidement devenu un fleuriste confirmé, maîtrisant toutes les techniques de la fleuristerie connues alors.

En 1957, j’ai vingt ans, l’âge de faire mon service militaire.

La guerre d’Algérie bat son plein, le service militaire est alors de 30 mois. Tous les deux mois, une classe d’appelés est transférée en Algérie.

Je bénéficie, comme tous les jeunes gens dans ma situation, d’une exemption d’aller en Algérie au motif que mon père est mort en Déportation pour faits de résistance, qu’à ce titre, considéré comme Déporté politique, son acte de décès officiel porte la mention « Mort pour la France » .

Je resterai donc tout le temps de mon incorporation (33 mois) dans une caserne à Paris.

C’est à cette époque que j’ai commencé à militer contre cette sale guerre coloniale, distribuant et faisant connaître – à la caserne, chez les jeunes appelés – les rares petits journaux clandestins, les brochures au même statut, quelques livres…

Matériel, qu’en général, il était possible de se procurer à la librairie de François Maspéro, dont on ne dira jamais assez le rôle essentiel qu’il a eu dans la dénonciation de la guerre d’Algérie, de sa véritable nature.

Travail minime, mais qui faisait dire aux officiers qui nous encadraient que j’étais « un rouge » et même, proche du FLN.

Propos jamais démentis de ma part qui m’assuraient une tranquillité absolue, tant ils avaient peur que leurs noms soient communiqués au FLN !

Tel était l’esprit de ces officiers, la peur que leur inspirait le FLN en France…

En réalité, pour la plupart, la peur à l’idée d’être mutés en Algérie.

A la fin de mon service militaire, j’ai repris mon métier de fleuriste puis, en 1961, ouvert un magasin de fleurs artificielles à Paris qui, rapidement, est devenu à la mode.

La guerre d’Algérie était alors à son paroxysme, l’on travaillait le jour, militait la nuit et, quand cela était nécessaire, nous allions aux manifestations (toujours interdites), organisées contre cette sale guerre.

C’est ainsi que s’est passée cette année tragique dont le point culminant est le 17 octobre 1961, et les jours suivants.

Les premiers mois de l’année 1962 sont également terrible avec leur point culminant : le massacre de Charonne le 9 février.

La lutte contre l’OAS et l’extrême droite en France – au même moment, nécessairement – avait renforcé ma et nos convictions antifascistes.

Suivent ensuite les années de la seconde guerre du Vietnam, entreprise par les américains. Nouvelles luttes anti-coloniales où, tout naturellement, nous nous retrouvons à nouveau.

Les lignes de fracture sur la question coloniale étaient les mêmes au sein de la gauche française que celles que nous avions rencontrées tout au long de la guerre d’Algérie. A cela s’ajoutait l’émergence de la révolution chinoise, ses incidences sur le mouvement communiste occidental, le mouvement communiste français tout particulièrement, sur les débats qui étaient les nôtres après que le Parti Communiste se soit rallié à la politique du Parti socialiste de l’époque – la SFIO – dans l’accentuation de la guerre en Algérie, et exigé des jeunes recrues qu’ils acceptent d’aller combattre les algériens.

Nous avions acquis une certaine expérience politique qui, tout naturellement, nous guidait vers un soutien sans réserve à la cause vietnamienne.

Mes convictions anti-coloniales, anti-impérialistes, antifascistes réunies, m’ont permis de trouver les réponses aux multiples questions que nous avions à résoudre alors, de me rapprocher du mouvement Marxiste-Léniniste français, alors en plein essor.

Rencontre essentielle à plus d’un titre, qui m’a permis de résoudre la question dite israélienne, de comprendre LA question palestinienne, de marcher sur mes deux pieds tout au long de ma vie – y compris professionnelle – et m’a permis, dans les années 2000, de rejoindre l’Union juive française pour la paix (UJFP).

En 1987, a lieu le procès de Klaus Barbie, criminel nazi arrêté en 1982 en Bolivie où il s’était réfugié, transféré ensuite à Lyon sur les lieux de ses crimes.

Mes soeurs et moi, nous nous portons Parties civiles pour l’affaire du Convoi du 11 août 1944, crime jamais évoqué jusqu’alors, retenu parmi les chefs d’inculpation constituant l’acte d’accusation. Crimes dont la seule qualification était crimes contre l’humanité.

Procès historique en France qui mettait, pour la première fois, sous les feux des projecteurs, la question du crime contre l’humanité, ses enjeux.

Problématique éliminée du champ des réflexions politiques et juridiques à la fin de la guerre d’Algérie avec les Accords d’ Evian.

Procès exemplaire – fondateur et formateur – pour les nouvelles générations. Personnellement, axe principal de mon combat au sein de l’ UJFP, la question du crime contre l’humanité – dans sa version moderne, émancipée du crime fondateur – est la question centrale de la question palestinienne, celle sur la nature des crimes commis par le régime israélien.

Je suis à la retraite depuis de nombreuses années, je vais avoir 80 ans.

La situation politique en France, la question du racisme – l ‘islamophobie, un racisme en tous points semblable à celui dont nous et je avons été les victimes en 1940/1944 – conjuguée à la question palestinienne, aux crimes israéliens commisfallacieusement en notre et en mon nom, m’obligent, tout autant que mes camarades de l’ UJFP, à ne pas renoncer à mes engagements.

En réalité, nous et je, sommes les derniers témoins de cette histoire bien que ce que nous en connaissions soit en rien comparable à l’expérience des camps (que, dans tous les cas nous n’aurions pas connue au-delà de notre déportation de Drancy et, à Auschwitz, des chambres à gaz à notre arrivée ), je pense de mon devoir d’assurer ce passage de l’histoire.

De dire – de là où je suis – les enjeux que sont aujourd’hui dans le débat national, le racisme, notamment dans son expression islamophobe, et la question palestinienne, les risques que notre société encourt.

Fait à Lyon, en septembre 2016.

Georges Gumpel