Participation à l’introduction de la journée

2 octobre 2021

Nous sommes réunis pour demander l’annulation des sommets France-Afrique. Ces sommets construisent une histoire erronée de l’Afrique et des rapports entre l’Afrique et la France. L’histoire ne s’analyse pas du passé vers le présent, elle part du présent à partir des questions qui concernent l’avenir ; et nous revenons vers le passé pour les comprendre. Les indépendances africaines dans les années 1960 ne résument pas les rapports entre l’Afrique et la France, ni dans le présent marqué par les rapports de subordination de la Françafrique, ni dans le passé marqué par la colonisation qui a dévié la longue et passionnante histoire de l’Afrique. Elle nécessite d’être remise en cause pour construire un avenir de l’Afrique, de la France et de leurs relations.

Pour mieux comprendre le présent, plutôt que de partir des sommets France-Afrique, je vous propose de partir de deux autres évènements historiques qui permettent de mieux comprendre le présent. Le premier est celui de la Conférence de Bandung en 1955. C’est la première conférence des Etats indépendants d’Afrique et d’Asie, à l’invitation de Soekarno, président d’Indonésie, avec Nehru qui représente l’Inde, premier Etat indépendant d’Asie et d’Afrique depuis 1947, avec Chou en Lai pour la Chine. L’Afrique y est représentée par Nasser pour l’Egypte, et Kwame Nkrumah pour le Ghana qui annonce les mouvements au Mali, en Guinée, au Kenya et plus tard en Afrique du Sud et dans les colonies portugaises. Les mouvements de libération sont présents, notamment le FLN algérien représenté en tant qu’observateur, par Hocine Ait Ahmed. Une des rares déclarations concernera la situation de la Palestine.

Bandung marque le bouleversement de la géopolitique mondiale avec l’irruption de ce qu’on appellera le Tiers Monde, puis le Sud. Alfred Sauvy qui a inventé le terme Tiers Monde en 1952 disait « je n’appelle pas tiers monde les pays pauvres, ni non plus les pays qui ne sont pas des deux premiers mondes, occidental et soviétique, j’appelle tiers monde les pays qui sont exclus de la direction politique comme le tiers état était exclu de la décision politique avant la révolution française ». La conférence de Bandung tout en réaffirmant la necessaire lutte contre la colonisation, l’impérialisme et le néocolonialisme, refusera le choix entre les deux blocs. La jonction avec l’Amérique Latine se fera après la révolution cubaine en 1959, les mouvements en Amérique latine se réclamant de la libération nationale par rapport aux limites des indépendances conquises par les colons. Elle donnera naissance à l’essai de la Tricontinentale, avec le rôle de Che Guevara et Mehdi Ben Barka, qui se réunit à La Havane en 1966, et ensuite du mouvement des non-alignés. Rappelons toutefois que la première indépendance a été celle de Haïti en 1804, celle du soulèvement des esclaves qui ont battu les armées de Napoléon. Haiti a continué de rembourser à la France, jusque dans les années 1950, la dette et ses intérêts, imposée pour indemniser les esclavagistes de la « perte » de la propriété des esclaves.

L’indépendance de l’Afrique est plus reliée à la décolonisation illustrée par la Conférence de Bandung qu’aux indépendances des années 1960. Mais pour comprendre Bandung, il faut remonter un peu plus loin dans le passé. Je vous propose de retenir un autre événement et une autre date, le Congrès de Bakou, en 1920. Nous sommes en Azerbaïdjan, dans une région dont on redécouvre l’importance dans l’histoire longue des empires et des nations. Il a été suivi par le Congrès des peuples opprimés, à Bruxelles, en 1927, présidé par Madame Sun Yat Sen et Albert Einstein. Le Congrès de Bakou, ou Congrès des peuples d’Orient, va mettre en avant la proposition d’une stratégie, d’une nouvelle alliance, l’alliance entre les mouvements ouvriers, et notamment les mouvements communistes, et les mouvements de libération nationale. Cette alliance a succédé aux affrontements armés entre ces mouvements, les mouvements de libération nationale considérant les mouvements communistes comme un frein à l’indépendance et les mouvements communistes considérant que les mouvements de libération nationale recherchaient l’arrivée au pouvoir des bourgeoisies nationales. Cette alliance a connu de grands succès et a réussi à encercler l’impérialisme jusqu’en 1965 après la rupture entre les partis communistes soviétiques et chinois.

Ce rappel historique nous permet de mettre en évidence deux interrogations qui se posent aujourd’hui aux mouvements d’émancipation. La première est celle de la décolonisation. A Bandung, Chou en lai avait déclaré : les Etats veulent leur indépendance, les nations veulent leur libération, les peuples veulent la révolution. Quelle est le rapport aujourd’hui entre les Etats, les nations et les peuples ? La deuxième question est celle des alliances stratégiques. Quelle stratégie et quelles alliances après l’alliance stratégique du début de la décolonisation entre les mouvements sociaux et les mouvements de libération nationale ?

Pour aborder ces questions, il nous faut partir de la situation actuelle. Dans quel changement de période sommes-nous ? Il faut mesurer l’importance des bouleversements en cours et des ruptures systémiques qui caractérisent la situation actuelle. Dans cette situation, les contradictions s’aiguisent et se redéfinissent.

Toutes les facettes d’une crise globale et structurelle sont présentes. La crise de la pandémie et du climat met en évidence la perte de résilience du système dominant et de la caractérisation de la mondialisation dominante. La crise sociale est de plus en plus aigüe, les inégalités sociales sont démesurées et sont devenues de plus en plus insupportables, les discriminations sont intolérables. La fracture politique entre les pays du Nord et les pays du Sud devient explosive. Le système capitaliste est en crise et la question de son dépassement est posée, vers un autre mode de production qui ne sera pas forcément égalitaire. Le néolibéralisme est épuisé et a évolué vers un austéritarisme sécuritaire ; les contradictions se renforcent au sein même du capitalisme entre les GAFAM et les extractivistes. La crise géopolitique oppose une approche multipolaire avec l’affrontement de deux nouveaux blocs ouvrant l’extension de nouveaux risques de guerre. La crise démocratique devient majeure avec la faillite des institutions et la défiance généralisée contre les formes ressenties de corruption.

Cette situation de crise généralisée se traduit sur le plan idéologique. Des partis d’extrême droite accèdent au pouvoir dans toutes les régions du monde avec Bolsonaro, Orban, Dutertre, Modi, Trump, et d’autres. Les idées d’extrême droite n’ont pas été aussi présentes et fortes depuis la deuxième guerre mondiale ; elles sont dominantes dans des secteurs dominants des médias. Et pourtant, on peut admettre l’hypothèse que la montée des idées d’extrême droite est une réaction au sens propre du terme. Elle traduit un refus violent et un affolement par rapport aux nouvelles radicalités portées par les nouvelles générations sur les questions du féminisme, du refus du racisme, de l’urgence écologique. Les indices ne manquent pas ; par exemple, alors que les extrêmes-droites s’affolent, une mapuche est élue présidente de l’assemblée constitutionnelle au Chili.

Nous sommes engagés dans une bataille pour l’hégémonie culturelle particulièrement violente. Comme l’affirmait Gramsci, elle est essentielle. Cette bataille pour l’hégémonie culturelle oppose violemment deux conceptions du monde ; d’un côté l’identitarisme et le sécuritarisme, de l’autre l’égalité et la solidarité. La bataille porte sur les libertés avec d’un côté une conception individualiste et libertarienne et de l’autre le lien entre les libertés individuelles et les libertés collectives.

A partir de là, nous pouvons proposer deux réponses par rapport aux questions que je vous ai proposé.

Sur la caractérisation de la période, nous pouvons dire que la décolonisation n’est pas terminée. La première phase a été celle de l’indépendance des Etats. On peut considérer qu’elle a relativement réussi même si on en voit les limites. La deuxième phase, celle de la libération des nations et des peuples commence. Elle implique de remettre en cause les formes de domination, dont la FrançAfrique, et les prolongements de la colonisation dans la colonialité des institutions internationales et nationales et dans les idéologies.

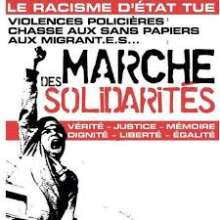

Sur la question des alliances, il s’agit d’une ouverture vers la construction d’un bloc de mouvements porteurs de radicalités nouvelles : les mouvements ouvrier et syndical, paysans, féministe, écologiste, des peuples autochtones, contre le racisme et les discriminations et le précariat. La stratégie de ces mouvements est en pleine évolution. Par exemple, le mouvement paysan a réussi à mettre en avant l’agriculture paysanne considérée comme plus avancée que l’agro-industrie et correspondant plus aux impératifs écologistes, à rejeter les OGMs, et à proposer la souveraineté alimentaire.

L’urgence est de définir le projet de dépassement et d’émancipation correspondant à cette nouvelle alliance stratégique. Et d’inventer les nouvelles formes du politique renouvelant une approche de la démocratie.