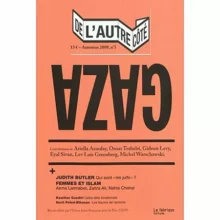

Présentation du numéro hors série de la revue « De l’Autre Côté »

Pour le commander :

envoyer un chèque de :

6 € + 2,50 € de frais d’envoi = 8,50 euros à l’ordre de

UJFP-la revue 21 ter rue Voltaire 75011 Paris

«L’objectif de l’État est toujours, dans la mesure de ses possibilités, de limiter les Bédouins à des zones restreintes et de judaïser le reste. Judaïser la terre, judaïser les ressources, judaïser le pouvoir, et considérer la plus petite ombre de revendication à l’égalité comme une menace pour cette construction d’un État juif».

Oren Yiftachel Géographe à l’Université du Néguev, Beer-Sheva.

Bédouin – Définition du Dictionnaire Littré

- Sens 1 : Arabe qui vit dans le désert.

- Sens 2 : par extension, homme sauvage et brutal.

Sur le site un-echo-israel.net, le 20 septembre 2007, Suzanne Millet décrivait l’action des Bédouins du Néguev qui montaient un village de tentes dans le Parc des Roses, en face de la Knesset. Motif: démolition de leurs maisons, terres rendues impropres à l’agriculture comme à l’élevage par l’épandage d’herbicides par avion… Sur le forum qui suivait l’article, un lecteur justifiait pleinement la politique israélienne : « (…) Le problème relève davantage d’un décalage socioculturel entre une population au mode de vie traditionnel en pleine mutation et un Etat de droit moderne (…) Les Bédouins bénéficient des avantages de la modernité apportés par Israël : il leur faut en contrepartie accepter de s’adapter aux conditions de cette modernité (…) ».

Ariel Sharon, qui a l’avantage de toujours dire la vérité, écrivait, lui, à propos des Bédouins, dans un article de décembre 2000 publié dans le journal La Terrei:

« Dans le Néguev, nous faisons face à un sérieux problème : près de 900 000 dounamsii de terres du gouvernement ne sont pas entre nos mains, mais dans celles de la population bédouine. Moi-même, comme résident du Néguev, je rencontre ce problème tous les jours. (…) Les Bédouins s’approprient de nouveaux territoires. Ils rongent les réserves de terre du pays, et personne ne fait rien de significatif à ce sujet »._ Ainsi les voleurs de terres juives seraient… les Bédouins palestiniens eux-mêmes ? Tous les articles de ce numéro hors-série montrent le contraire.

Dès 1948, Israël va pourtant, comme toute puissance coloniale, s’appuyer sur les minorités palestiniennes, les Druzes en Galilée et les Bédouins dans le Néguev, pour diviser et mieux régner. Les Bédouins ont le réflexe des minorités : chercher la protection du plus fort. Même ces habitants attachés à la terre de Palestine (y compris pour la parcourir) choisiront souvent et durant de longues années de ne pas se dire «Palestiniens». Jusque dans les années 70, Druzes et Bédouins seront les seuls Palestiniens à faire partie de l’armée israélienne. Les Druzes sont recrutés, les Bédouins, eux, ont le choix de s’engager ou non. Bien payés, ils peuvent faire carrière dans l’armée où ils seront les meilleurs pisteurs, avec une réputation proche de celle des Indiens d’Amérique. Ce n’est qu’avec le début de la première Intifada qu’ils comprennent plus largement l’enjeu politique de cette dissociation du reste du peuple palestinien. Certains renoncent à s’engager dans l’armée et commencent à se définir davantage comme Bédouins palestiniens. Pour les Druzes, le mouvement de retrait avait déjà commencé avec la judaïsation de la Galilée, au début des années 1970.

« Le sort des tribus bédouines palestiniennes n’a pas été différent de celui du reste du peuple palestinien, précise l’avocate Suhad Bishara. Comme les autres Arabes palestiniens, elles ont subi l’expulsion, le déplacement et la dépossession pendant et après la Nakba de 1948. La tentative d’expulsion, de déplacement et de dépossession des membres de la population bédouine qui restent dans le Néguev aujourd’hui, perpétue une politique conçue et initiée il y a plus de 60 ans ».

Aujourd’hui, de nouveaux déplacements de ces populations sont programmés. Selon le rapport Prawer de septembre 2011, 30 000 d’entre eux devraient être installés dans les villes-townships où ils sont autoritairement affectés. Mais ils résistent, accrochés à leurs terres, comme les Palestiniens d’Israël, comme ceux des Territoires occupés, comme les Bédouins de la vallée du Jourdain. Chaque village détruit est reconstruit, jusqu’à la nouvelle destruction. Pour certains jusqu’à 26 fois…

C’est à cette résistance, à ce pan méconnu de l’expulsion et de la dépossession implacablement à l’œuvre dans l’Israël de la modernité et de la démocratie, contre des détenteurs de la citoyenneté israélienne, que nous consacrons ce «hors-série» de la revue De l’autre côté. À travers l’histoire de cette épuration ethnique et de ses moyens, on peut comprendre un aspect particulier du colonialisme israélien. Un colonialisme sans doute assez proche de celui des régimes d’Amérique du Nord et du Sud ou de l’Australie envers leurs «indigènes».

Par Michèle Sibony et André Rosevègue

Co-présidents de l’Union juive française pour la paix (UJFP)

Octobre 2011