Par l’Agence Média Palestine, du 1er au 10 octobre 2025.

Muzna Shihabi revient dans ces lignes sur le sens de la date du 7 octobre 2023.

Le 7 octobre, nous dit-on, aurait ouvert un nouveau chapitre. En réalité, il n’a fait que rappeler brutalement l’existence d’un livre que beaucoup feignaient de ne plus lire. Ce jour-là, le sang a coulé, et avec lui, le langage s’est effondré ; ou plutôt, il a révélé ce qu’il était devenu : un instrument d’occultation, un appareil d’euphémisation, un voile posé sur l’histoire.

En France, comme ailleurs en Europe, on s’est empressé de réciter les formules rituelles : « retour au cycle de violence », « conflit », « tragédie des deux peuples ». Ces expressions, si familières, si polies, disent moins qu’elles ne dissimulent. Elles postulent une symétrie fictive, une équivalence morale entre l’oppresseur et l’opprimé, entre l’État colonisateur et les colonisés.

Ce lexique n’est pas neutre ; il est le produit d’un long héritage colonial, d’une habitude européenne de raconter le monde en effaçant les voix subalternes.

Car pour beaucoup d’observateurs occidentaux, le 7 octobre marque le début d’une crise. Pour nous, Palestiniens, il n’est que le dernier soubresaut d’un étouffement permanent. Gaza n’a jamais été en paix. Elle a été assiégée, affamée, bombardée, surveillée, étranglée chaque jour, depuis des décennies.

Mais dans le récit dominant, c’était le « calme ». Ce calme, c’était le silence imposé par la force. Et les mots français l’ont longtemps accompagné, l’ont normalisé, l’ont habillé. Ce lexique façonne un décor commode : deux peuples figés dans un duel symétrique, deux douleurs mesurées, deux violences équivalentes. Une fiction de parité, à laquelle il faut croire pour continuer à ne pas voir. Or le terrain dit tout autre chose. Il dessine une verticale sans ambiguïté.

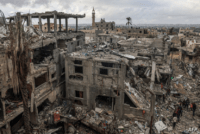

En haut : des décisions prises ailleurs, des blindés qui déchirent l’horizon, des frontières imposées sur cartes. En bas : des murs, des silences contraints, des maisons réduites en gravats, des corps rejetés aux marges du récit.

Et la parole française, plutôt que de regarder cette pente en face, choisit de la contourner.

Elle élude. Elle construit des phrases qui protègent, non qui révèlent. Elle maintient des équilibres rhétoriques qui confondent l’agresseur et l’assujetti. Ce qu’elle préserve, avant tout, c’est le confort d’un regard désengagé, celui qui se déclare neutre, précisément pour ne rien avoir à nommer.

Dans cette France qui chérit la clarté du verbe et la rigueur de la langue comme des trésors nationaux, la phrase perd soudain son axe dès que la Palestine s’y glisse. Le mot “colonialisme” se dilue dans les tournures impersonnelles. « Terrorisme » trouve aussitôt sa cible, toujours du même côté du mur. Il vise, depuis toujours, celui qui jette la pierre, jamais celui qui fait décoller l’avion. Dans le pays de Baudelaire et de Sartre, la parole officielle organise une hiérarchie des deuils. Certains corps bénéficient d’un nom, d’un hommage, d’un temps de silence. D’autres s’effacent dans les lignes neutres des bilans comptables. François Hollande, d’un ton assumé, a affirmé que les morts palestiniens n’appellent pas les mêmes hommages que les morts israéliens. Cette phrase, d’une brutalité tranquille, expose un racisme structurel qui ne se cache même plus. Elle entérine une mémoire à plusieurs vitesses, où certains sont promis à l’éternité et d’autres condamnés à l’oubli.

La dérive des mots ne se limite pas à des tournures euphémisantes. Elle s’incarne aussi dans des récits qui déplacent la focale, occultent les structures de domination et réécrivent les responsabilités. Dans Le Monde, une chronique intitulée « L’écrasante responsabilité du Hamas dans la catastrophe palestinienne » illustre ce glissement. L’auteur, Jean-Pierre Filiu, y développe une thèse où la critique des dirigeants islamistes gomme presque entièrement le contexte colonial, les décennies d’occupation, et la réalité de l’asymétrie militaire. Ce type de discours participe d’un langage qui, sous couvert de lucidité historique, conforte une lecture désincarnée du présent où la causalité est inversée, où les ruines sont attribuées aux choix des assiégés, non à ceux qui les bombardent.

Ce décalage repose sur un socle ancien, une affinité enracinée entre la France et Israël, nourrie d’une vision du monde ordonnée selon des critères de valeur, de culture, de sécurité. Cette proximité produit un lexique commun, répété comme un mantra dans les discours publics : « valeurs partagées », « civilisation judéo-chrétienne à protéger », « démocratie à soutenir contre la menace », « le droit à la défense contre la barbarie ». En apparence, ces mots incarnent une promesse d’universalité. En profondeur, ils reproduisent une même scène : celle d’une Europe qui parle pour le monde, trace les contours du dicible, et formate les émotions selon des normes euro-centrées. Une continuité coloniale se prolonge, silencieuse mais efficace: certains peuples portent l’universel, d’autres demeurent à l’arrière-plan. Ces damnés de la terre que sont les Palestiniens sont parfois tolérés, sous certaines conditions, mais toujours peu ou jamais écoutés.

Il ne faut pas oublier que le sionisme, tel qu’il se forme à la fin du XIXe siècle, émerge dans les cabinets européens, les colonnes des journaux, les cercles clos où se croisent ministres, stratèges et savants. Il ne répond pas à une exigence d’accueil ou de réparation, mais à une logique de déplacement des juifs car il fallait écarter cette présence jugée encombrante. La Palestine mandataire se retrouve assignée à une double mission : expulser ceux qui l’habitent, accueillir ceux que l’Europe refuse.

En 1948, la Nakba donne à voir la mécanique dans sa nudité. Des centaines de milliers de Palestiniens quittent leurs maisons sous la contrainte des expulsions, des massacres et de la destruction méthodique des villages. Les localités disparaissent, leurs noms sont remplacés par des appellations hébraïques, les pierres recouvertes par des forêts importées. L’absence se transforme en stratégie politique. La proclamation de l’État d’Israel se présente comme une renaissance, un miracle, alors qu’elle repose sur la disparition d’un peuple.

La loi du retour, adoptée en 1950, incarne le cœur de cette logique. Elle ouvre une citoyenneté immédiate à tout juif du monde, de Varsovie, de Casablanca ou de New York, tandis que le Palestinien expulsé quelques kilomètres plus loin demeure exclu de sa propre maison. La clé accrochée au mur des camps devient le symbole d’une appartenance refusée. L’ingénierie démographique s’organise : intégration de l’importé, effacement du natif.

L’histoire ne s’arrête pas là. L’occupation de 1967 amplifie cette substitution. Les colonies s’installent comme des villes planifiées, dotées d’infrastructures modernes, entourées de routes réservées exclusivement aux juifs. Elles redessinent la carte. Elles ancrent dans le sol une présence importée et assignent les Palestiniens à des enclaves fractionnées, reliées par des checkpoints et des couloirs militarisés. Gaza condense ce dispositif : une enclave saturée, assiégée, conçue pour rendre l’existence insoutenable et pousser à l’exil.

Aujourd’hui, le génocide en cours s’inscrit dans ce même horizon. Le bombardement massif, la famine organisée, l’expulsion forcée vers le sud dessinent la poursuite du projet : vider la terre de son peuple pour y installer d’autres corps venus d’ailleurs. Le transfert, longtemps pensé comme hypothèse, se réalise comme perspective assumée.

Ainsi se déploie la structure coloniale : sans fracas, mais avec constance, dans la lumière calme des protocoles. Car dès la Déclaration Balfour, les Palestiniens entrent dans la langue sans y prendre corps. Ils apparaissent à la marge, désignés par soustraction comme “des collectivités non-juives”. Le mot enveloppe sans nommer. Il agit comme un voile posé sur une présence qu’on ne veut pas voir. “Non-juifs” disent-ils. Ce mot n’est pas là pour nous décrire mais pour nous effacer. Il réduit tout un peuple à une absence formulée.

Le projet sioniste s’imbrique alors dans l’architecture coloniale de l’Europe. Il s’organise dans une logique d’ancrage durable, sans retrait envisageable. Il ne propose pas une occupation provisoire, mais une transformation du sol. Il devient l’unique vestige colonial encore soutenu sans réserve par les puissances européennes.

Et pourtant, dans les récits récents, on continue de parler de crise, de déviation, de radicalisation. Comme si Netanyahou incarnait une rupture subite. Comme si la “démocratie” israélienne attendait encore d’être restaurée. Comme si l’âme du projet s’était perdue. Ce regard inverse le sens de l’histoire. Ce qui se manifeste aujourd’hui n’annonce aucune perte. Il accomplit une trajectoire.

La Nakba de 1948 fonde la naissance de l’État colon. L’occupation de 1967 consolide la stratégie. Les colonies représentent le cœur du régime. Gaza incarne son laboratoire. Les frappes, les famines organisées, les punitions collectives, le génocide en cours procèdent de ce projet et le prolongent.

La gauche européenne, dans ses appels à la “paix”, continue d’user d’un langage aseptisé. Elle évoque la solution, la cohabitation, l’urgence du dialogue. Mais ses mots reprennent les mêmes structures. Ils confortent le cadre. Même les tribunes qui, après 22 mois de génocide, appellent aux sanctions, proposent un réveil d’Israël face à ses excès. Elles plaident pour un retour, un redressement, un sursaut moral. Elles imaginent une altération passagère, un détournement, une dérive. Mais cette dérive correspond au fil du projet. Elle en suit la pente logique.

Lors d’un dîner de Noël 2024, une diplomate française évoque devant moi, d’un ton grave, sa crainte de voir Donald Trump revenir au pouvoir. Elle redoute, dit-elle, les « conséquences terribles pour les Palestiniens ». Elle parle avec une sincérité réelle, mais sans percevoir l’écart. Ce qu’elle craint demain s’est déjà produit, lentement, méthodiquement, sous ses yeux. Et cette dérive n’est pas venue d’ailleurs. Elle s’est nourrie de la passivité européenne, d’un silence diplomatique maquillé en équilibre, d’une prudence érigée en doctrine.

Depuis des décennies, cette diplomatie qui se pense éclairée, fidèle aux droits humains, et parfois même proche de la cause palestinienne, a renoncé à agir. Elle s’est contentée de mots soigneusement dosés, de formules désamorçantes, de mises en garde sans lendemain. À chaque extension de colonie, elle a exprimé sa “préoccupation”. À chaque démolition de maisons et massacre de Palestiniens, elle a rappelé “le cadre du droit international”. Elle n’a jamais franchi le seuil des sanctions. Elle n’a jamais osé prendre le risque de froisser Israël.

Pourtant, le moment décisif était là : dès les premières violations des accords d’Oslo, dès la première colonie édifiée en toute impunité. L’occasion d’affirmer un cadre clair, de poser une limite, de soutenir concrètement un peuple sous occupation. Mais rien n’a été tenté. Pire même. Lorsque les Palestiniens votent démocratiquement en 2006, et que le Hamas remporte les élections, la réponse fut immédiate et brutale : suspension de l’aide, isolement du territoire, rupture des ponts.

Les peuples colonisés sont invités à voter à condition qu’ils élisent les “bons” vainqueurs. Cette logique perverse a dessiné le champ de l’abandon. Elle a privé la Palestine de tout interlocuteur crédible. Elle a déserté le terrain politique, en prétendant chercher une paix future.

Ce qui se joue aujourd’hui à Gaza dépasse la guerre. C’est la scène terminale d’un projet colonial que l’Europe a conçu, accompagné et protégé. La France, par son langage, son inaction et ses armes, en demeure un pilier. L’axe Paris-Tel Aviv résulte d’une parenté, d’une communion qui vont bien au-delà d’une simple alliance ; il s’agit d’une mémoire partagée de domination, une foi dans la mission supposément civilisatrice de l’Occidental et une peur viscérale de l’égalité avec l’Autre. Mais toute mémoire finit par se heurter à la matière brute du réel. À Gaza, cette matière prend la forme d’un peuple enfermé, bombardé, affamé, réduit à survivre sous les décombres. Là s’écrit la vérité d’un siècle de fables européennes : le colonialisme sioniste qui s’achève par un génocide, et le génocide qui détruit l’illusion du discours universaliste.